كاوا رشيد

أزمة الواقع.. وأزمة الفكر:

الأزمةُ هي بلا أدنى شكّ علامةٌ مميزّة كبرى للمجتمع العربي المعاصر.

وقد بلغ من عمق اتّصاف المجتمع العربي المعاصر بصفة التأزّم أنه باتَ يصحّ فيه القول بأنه مجتمعٌ يراكمُ الأزمات.

فبدون أن يحلّ هذا المجتمعُ أية مشكلة من المشكلات المطروحة عليه، يجدُ نفسهُ باستمرارٍ في مواجهة مشكلة جديدةٍ تضافُ إلى ركام سابقاتها، لتزيدَها ولتزداد بها تعقيداً، بدون أن يسهمَ حلّ المشكلات القديمة في صياغة استجابةٍ ملائمة للتحدّي الجديد، وبدون أن يسهمَ حلُّ المشكلة الجديدة في تحقيق استرجاع نقدي وتجاوزيّ للإشكالات المتقادمة.

ولكن أن تكن الأزمةُ هي العنوانُ المميّزُ للمجتمع العربي المعاصر، فإنّ أهمّ ما يميّز أزمتَهُ ويفرزها عن أزمات غيره من المجتمعات هو أنها تطولُ الواقعَ والفكرَ معاً.

فكثرةٌ من مجتمعات العالم الحديث والتاريخ الحديث عرفتْ ما يعرفه المجتمعُ العربي المعاصر من أزماتٍ طاحنة، ولكنها كانت- على حدّتها أزماتٌ خصبة، استتبعت لا لاستجابات مطابقة فحسب، بل كذلك قيام ثورات أو وضعيات جديدة، نقلت تلك المجتمعات إلى أطوارٍ أكثر تقدّماً، وأعطتْ لتطوّرها التاريخي شكلَ قفزاتٍ أو نقلات نوعيّة أتاحت لها- بما يشبه مفعولَ العتلة- أن تتجاوزَ ذاتها وتحقّقَ فيضاً في التطوّر.

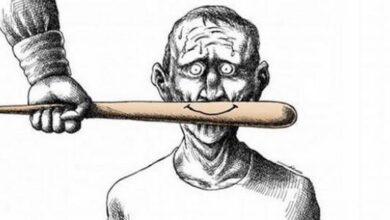

هذه الخصوبةُ الأزموية هي ما يجهلها المجتمعُ العربي المعاصر، فتراكمُ الأزماتِ وبلوغها حدَّ الاستعصاء لا يضعُ هذا المجتمعَ على عتبة الانفراج، أو حتى على عتبة استشراف الانفراج، بل يخضعه لقانون التردّي، أي الانتقال من سيءٍ إلى أسوأ، مع غلبةٍ تامةٍ لهاجس توقّع الأسوأ ولفلسفة الذلّ الواقعية التي ترضى بالأقلّ سوءاً توجّساً وتوقّياً من الأكثر سوءاً.

وليس من العسير أن نهتدي إلى سرّ هذا العقم الأزموي. ففي كلّ حالات الأزمات الخصبة، أي الأزمات التي يكون لها في نهاية المطاف مفعول العتلة، يقومُ بين الواقع والفكر جدلُ التحدّي والاستجابة. فالفكرُ- بدون أن يكفّ عن أن يكونَ انعكاساً للواقع- يجوز قدرة مفارقته والسموّ عليه واستشراف بديل له بالاعتماد على قوى أو بذور التغيير الكامنة فيه. والتاريخُ الحديثُ حافلٌ بالأمثلة على أممٍ عرفَ فيها الفكرُ انطلاقةً جبّارةً بحكم تردّي واقعها تحديداً. وبهذا المعنى، كانت عظمةُ الفكر هي الوجهُ الآخرُ لبؤس الواقع، وكانت هي القاطرةُ التي شدّته على سكّة التغيير الثوري أو الإصلاحيّ.

ولكنّ الأزمةَ التي يواجهها المجتمعُ العربي المعاصر ليست- على ما تشيرُ القرائنُ الحاليةُ على الأقلّ- من هذا النوع الخصب والمفتوح. بل هي بالأحرى أزمةٌ من النوع المسدود، أزمةٌ يترجم فيها بؤس الواقع عن نفسه ببؤسٍ في الفكر، ومن ثمّ فهي أزمةٌ خانقةٌ بكلّ ما في الكلمة من معنىً، أي أزمةٌ لا تنفتحُ على أي تغيير، ولا تنذرُ- في المدى القريب على الأقلّ- إلاّ بآتٍ أسوأ.

وليست الأزمةُ بحدّ ذاتها هي الجديدُ في تاريخ المجتمع العربي المعاصر، بل الجديدُ في هذا التاريخ هو تحوّلها، بل انحطاطها، من أزمة من النوع المفتوح إلى أزمة من النوع المسدود، أي في التحليل الأخير من أزمةٍ في الواقع إلى أزمةٍ في الفكر والواقع معاً.

فمنذ صدمة اكتشاف الغرب، والمجتمع العربي أحقّ بالوصف بأنه مجتمعٌ مأزوم. ولكن على امتداد القرن الذي تصرم على صدمة اللقاء مع الغرب، كان الفكرُ العربي- ولا سيما السياسي منه- يلوّحُ للواقع العربي بإمكانية التغيير. بيد أنه في العقدين الأخيرين، ومنذ هزيمة حزيران 1967 تحديداً راحتِ الأزمةُ تنكشفُ عن أنها من طبيعةٍ سرطانيةٍ بالأحرى: فعدوى البؤس قد امتدّت من الواقع إلى الفكر، والداءُ لم يعد محصوراً بالظواهر المطلوب تغييرها، بل طالَ أداةَ هذا التغيير وعتلته بالذات.

لقد سادَ الاعتقادُ في طورٍ أول أنّ المهزومَ الوحيد في حرب 67 هو المؤسسة العسكرية العربية، ولكنّ أصابعَ الاتهام ما لبثت- في طورٍ ثانٍ- أن وُجّهت إلى الواقع العربي ككل، وذلك عندما اكتشفَ الفكرُ السياسي العربي أن المؤسسةَ العسكرية لا يمكنُ أن تُفصلَ عن باقي المجتمع، وأنّ مظاهرَ التحديث التي طالتها سخّرت دوماً وبالأساس لحماية الأمن الداخلي للدولة القُطرية. ولكن كان لابدّ من انتظار طورٍ ثالث- وهو الطور الذي نحن فيه- ليضعَ الفكر السياسي العربي ذاته على مائدة التشريح وليلحق نفسه بقائمة المهزومين.

وإذا كانت الساحةُ الفكرية العربية تضجّ اليوم بالنواح والعويل، وإذا كان عددُ البكّائين من المثقفين العرب قد تزايدَ اليوم أضعافاً عما كان عليه غداةَ الهزيمة بالذات، فهذا لأنّ الانتلجنسيا العربية تشعرُ من طرفٍ خفيّ أو سافر بأنّ الهزيمةَ المستمرّة منذ نيفٍ وعشرين عاماً- بدون أن يُمحى أي أثر من آثارها- قد باتت تتطلّب، بعد تعرية الوجه العسكري للمجتمع العربي الحديث، وبعد تعرية الواقع العربي ككلّ، تعريةَ الانتجنسيا ذاتها، ونقد طرق وأساليب التفكير السائدة في المجتمع.

صحيحٌ أن الحدثَ الأكبرَ تميّزاً، على صعيد الفكر السياسي العربي في العقدين الماضيين، هو اكتشافُ النخبة المثقفة العربية- بعد طول تأخير- لفضيلة الديمقراطية، ولكن هذا الاكتشافَ لم يثمر فكراً سياسياً بالمعنى الوضعي للكلمة. فهو لم يتعدّ طورَ المطالبة إلى طور التأسيس النظري لمفهوم الديمقراطية، وهذا فضلاً عن أنّ المطلبَ الديمقراطي بقي بالإجمال مطلباً طوباوياً، أي غير معنيّ بتحديد الشروط العلمية لتحقيقه.

ولعلّ كل هذا الالحاح على ضرورة المطلب الديمقراطي من طرف النخبة المثقفة هو محاولةٌ لكسر طوق الحصار السلطوي المفروض على المجتمع العربي في مختلف أصعدته، انطلاقاً من أنّ كل نظام سلطوي يتأسس على القمع لا يمكن إلاّ أن يسخّرَ كل طاقات المجتمع، بما فيه الفكر، لخدمة أهدافه وتوجّهاته.

إنّ الأزمةَ التي يتخبّطُ فيها الواقعُ السياسي العربي اليومَ ليسا إذن أزمةً تُعزى إلى تراكمٍ متنامٍ في التجارب السياسية، بقدر ما تُعزى إلى تجريب عشوائي ينمّ عن المصالح الضيّقة الإقليمية والطائفية، والحسابات الذاتية، وإنّ الفكرَ السياسي الذي يُفترَضُ أن يلاحقَ هذه الأزمة ويحللها في جذورها وأبعادها الحقيقية ظلّ مشدوداً إلى قشرتها السطحيّة، يتعاملُ معها كما لو كانت ظواهر مفصولة عن خلفياتها التاريخية والمجتمعية. ويمكن في اقتضابٍ أن نشيرَ إلى بعض المعالم التي تميّز الواقع السياسي العربي وأزمته الفكرية على صعيد الممارسة منها:

- غيابُ مشاركة الجماهير في السُلطة وتهميش دورها، فبدلَ أن تكون السلطة أداةً في خدمة الشعوب، أصبحتِ الشعوبُ أداةً مسخّرةً للسلطة.

- تقليص الحريات السياسية، الفردية والجماعية.

- غيابُ الحقوق الأساسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطن العربي، وعلى رأسها حقّ المواطنة.

- رفض صيغ المغايَرة والاختلاف، مما يسدّ الطريقَ أمامَ كلّ حوارٍ ديمقراطي.

- سيادةُ الممارسات القُطرية، واستفحال النزعات الإقليمية والنعرات الطائفية.

- أمّا على صعيد الفكر، فإننا نلاحظ أن الفكرَ السياسي المشدود للأنظمة الرسمية ذرائعي في جوهره، تبريري، يستهدفُ إضفاءَ المشروعية على الاختيارات والقرارات السياسية.

ولمّا كان من المفروض أن يطرحَ الفكرُ السياسي العربي غير الرسمي نفسَهُ كبديلٍ يستهدف الكشفَ عن الآليات السلطوية وممارستها في المجتمع العربي، فإننا ما زلنا نلاحظ أنّ هذا الفكرَ، في الكثير من معالمه، فكرٌ منفصلٌ عن الواقع، غارقٌ في أشكال من المثالية والطوباوية، وسجينُ عدد من المقولات التراثية.

بعضُ الاستنتاجات:

إننا لا نشكّ في أنّ الأزمةَ قائمةٌ فعلاً. ولكننا لا نرى أنها تخصّ الفكرَ السياسي العربي، بقدر ما تخصّ الواقع الجملي لمنطقتنا. ليس هذا من باب رفع المسؤولية عن كاهل المفكرين العرب، بل على العكس، هي دعوةٌ لهم لتحمّلها كاملةً، لأنّ الواقعَ لن يتغيّرَ من تلقاء ذاته، وإنما يتغيّر عبرَ صراعٍ طويل النفس مع قوى الجمود والمحافظة والاستعمار الجديد. ومن نافل القول أن المفكرين التقدميين هم الذين يرسمون معالمَ الطريق لقوى التحرّر والتغيير في هذا الصراع. ومن ثمّ، فإنّ إضاعةَ الجهود والوقت في حلّ إشكاليات محسومة، وهدم أبواب يظنّ أنها مغلقة وهي مفتوحة، وإثارةُ مشاكلَ مغلوطة، كالاهتمام بالأصالة والمعاصرة والتناقض المزعوم بين الإسلام والقومية العربية، وهل أنّ العقلَ العربي عاجزٌ أم فحلٌ…إلخ، كلّ ذلكَ من شأنه أن يشغلنا عن التفكير في القضايا الحقيقية التي تعيشها الأمة العربية عذاباً وألماً يومياً.

إنّ الفشلَ الاقتصادي الذي منيت به معظمُ الأقطار العربية التي شرعت في سياسات تحديثية شاملة، وانحسار الفكر المنفتح، وبروز نزعات إيديولوجية مدمرة تدور حول قيم ومنطلقات دينية أو عرقية أو طائفية أو إقليمية، وتفاقم التخلّف، واتساع المسافة بيننا وبين الدول المتقدمة، وغير ذلك من التحديات والأخطار التي تجعل المجتمعَ العربي يدخل منذ فترة في بحرٍ هائج من الاضطرابات الحادّة، قد تؤدي بنا إلى طريقٍ مسدود، إذا لم نعرف كيف نسيطر على مصيرنا.

إنّ الوطنَ العربي دخلَ في مرحلة خَيارٍ مصيرية، فإما أن ينفذ خلالَ السنوات القادمة إلى هويةٍ جديدة حديثة تواكبُ العصرَ وتستوعب الخصوصيات المفتعلة أو الموروثة في إطار مؤسسي رشيد، يؤمّن السلمَ الاجتماعي والتقدّم الاقتصادي والحضاري؛ وإما يتشرذم الوطن إلى ما لا رجعةَ في المنظور القريب تحت ضغط الدعوات المختلفة إلى انتماءات دينية أو إقليمية أو نظامية أو حزبية أو عشائرية أو طائفية…

أزمةُ الفكر الوحدويّ:

قد لا يختلفُ باحثان في القول بأنّ العروبةَ تشكّلُ الأرضيةَ الثقافيةَ التي يلتقي عندها كافّةُ المفكرين العرب، أياً كانت منازعهم ومشاربهم، وبأنّ الانتماءَ إلى العربية لغةً وإلى الرصيد المعرفي العربي ثقافةً وحضارةً يمثّلُ الرابطةَ التي تربط بينهم، أياً تباينتِ الأطروحاتُ التي يدافعون عنها واختلفتِ الإشكاليات التي يصدرون عنها في قراءتهم للواقع العربي فكرياً وحضارياً وسياسياً. فقد نجدُ عالماً اقتصادياً، من هذا البلد العربي أو ذاك، يميلُ إلى النظر إلى الحال الاقتصادية للبلد الذي ينتمي إليه في مقارنتها مع دولٍ أخرى من دول القارتين الآسيوية أو الإفريقية، أو مع هذه المجموعة أو تلك من دول العالم الثالث أو (الجنوب)، ولكنه يجد نفسه مضطراً إلى النظر إلى تلك الحال في مقارنتها مع باقي البلاد العربية الأخرى، أو على الأقلّ مع المجموعة الإقليمية التي ترتبط بها بحكم الجوار ودواعي المصلحة المشتركة(أو المتناقضة). وقد نلقى محلّلاً سياسياً عربياً يجتهدُ في تحليل المعطيات السياسية الخارجية للقطر الذي ينتسب إليه، ويفحصُ تلك المعطيات في ضوء المصالح السياسية لدول المجموعة الأوروبية أو المعسكر الاشتراكي، أو في ضوء الخطط البعيدة والقريبة للبلدين(العملاقين). وربما اضطرّ إلى أن يأخذ بعين الاعتبار انتماء البلد الذي يقوم بتحليل مساره السياسي إلى هذه المجموعة السياسية أو تلك أو إلى دول(الجنوب) عامةً، ولكنه ينتهي إلى مثل ما ينتهي إليه زميله العالم الاقتصادي من حيث وجوب الانتماء إلى الرابطة السياسية العربية أو الالتقاء الحتمي أو القسري معها حين تأمله الواعي في سياسات المجموعة الدولية الكبرى.

نستطيعُ أن نعدّدَ أدلّةً وشواهدَ أخرى نعزّز بها هذه الأمثلة الثلاثة، ولكننا نؤكّد أنّ الدارسين من كلّ أصناف المعرفة، عرباً كانوا أو غير ذلك، يقولون صراحةً( أو يجنحون إلى القول الراجح في حالات التردّد) بأنّ روابطَ قويّة وأكيدة تضمّ كلّ هذه البلاد العربية إلى بعضها البعض لتكون منها، على مستوى الدراسة والتحليل النظريين على الأقلّ، وحدةً لا مندوحة للباحث المتمعّن من مراعاتها مراعاةً تامة. ونحن نجدُ أنّ المثقفين العربَ منذ نهاية القرن الماضي لا ينون عن التأكيد على هذه الوحدة كمعطى أولي وأساسي في قراءة الواقع العربي، وكحقيقة لا معنى للاختلاف حولها أو الجدال بصددها حين الحديث عن ضعفه وتأخّره وسوء أحواله. نعم إنّ لكلّ صنفٍ من هؤلاء المثقفين تفسيره لأسباب السوء والضعف والتأخّر، وإنّ كل ذلك يختلف باختلاف الإشكالية التي يصدر عنها. ولكنّ ناظماً يظلّ، في كل الأحوال، موحّداً بين كل هذه الفئات والأصناف من المثقفين العرب. وذلك الناظمُ هو حكمهم جميعاً بوجود وحدة ما تثوي خلفَ التعدّد والكثرة يوجبها القول عن العرب وفيهم في الأزمنة الحديثة. وبالتالي فإنّ الوحدة العربية تحتلّ، في نفوس المثقفين العرب، مناطقَ تختلف وتتفاوت بين(بؤرة) الشعور وهامشه- كما يقول علماء النفس- ولكن لها في كلّ الأحوال وجودٌ وحياة مهما يكن من ضمورهما وضعفهما.

العوائقُ الداخلية والباطنية التي تسكنُ الخطابَ القومي:

لعلّ السؤالَ الذي يجدرُ بنا أن نطرحه بكيفية واضحة هو ذلك الذي يتعلّق بأسباب هذا الفشل المزدوج ودواعيه عن المثقّف القومي. ولعلّ الجوابَ يكمن فيما يسلمنا إليه فحص عناصر الخطاب القومي ومكوّناته. وقد لا نكون في حاجةٍ إلى التنبيه إلى ما تكشف لنا عنه هذه الأخيرة من وجود موانع وقيام عوائق. وعوض القول بأنّ العوائقَ والموانعَ تأتي من خارج الوطن آناً وممن له المصلحة في إبقاء ما كان على ما هو عليه، وذلك ما يعتقده المثقف القومي عاملاً وحيداً ويتشبث به في تحليله بكيفية ساذجة، عوض ذلك فإنه يلزم أن نبحث بالأحرى عن العوائق الداخلية والباطنية التي تسكن الخطابَ القومي وتكون ملازمةً له ومحايثة. ولأنها كذلك فهي تكون أشدّ ضراوةً وخطورةً، ويتطلّب الكشف عنها أن يتخلّصَ المثقف القومي من الكثير من عاداته وطرقه في النظر والتحليل. وذلك يعني أنّ الخطابَ القومي العربي يستندُ في قيامه إلى أساس سيكولوجي هشّ قوامهُ الألفة والعادة: ألفة الكلام المنمّق المعسول، والتعوّد على قبول الأفكار التي تظلّ دائماً في حاجةٍ إلى السند المنطقي والدعامة النظرية. وهذا هو العائقُ الأولُ وهو عائقٌ سيكولوجي أولاً وأساساً.

وإلى هذا العائق السيكولوجي ينضاف عائقان آخران، كلاهما مباطن للخطاب القومي ومحايث له. أمّا أولها فهو ما يجوز أن ننعته ب(عائق الاكتفاء النظري)، ونقصد به الشعور بالارتياح التام والكامل إلى ما يتمّ الانتهاء إليه من صياغات نظرية، وسرعان ما تصبح الوثوقية المطلقة والإيمان الأعمى سمتين ملازمتين لتلك الصياغات. والنتيجةُ المنطقية لذلك هي السقوطُ في وهدة الفقر النظري والعقم الفكري. فكأنّ لسانَ حال هذه الصياغات النظرية يهتف قائلاً: لستُ في حاجة إلى شيء ولا ينقصني شيء، وإنما هما هدوء وطمأنينة أجدهما ولستُ أرغبُ في إضاعتهما.

وأما ثالثُ العائقين فيمكن أن ننعته ب( عائق الخوف من الديمقراطية). وقد يلحق هذا العائق بالعائق الأول بسبب طابعه السيكولوجي القوي، كما أنه يلحق بالعائق الثاني لما يحمله من طابع القطعية والوثوقية. وهل يكون لمن يتحدث عن الديمقراطية أن ينسى أنّ أوّلَ شروطها وأبسط صورها هو أن أجيزَ لمَن كان مخالفاً لي في الرأي والعقيدة أن يجاهرَ برأيه واعتقاده، ويحتم عليّ أن أنصتَ إليه فأحسنَ الانصات والاستماع! وهل للانصات والاستماع الحسن معنىً آخر سوى الحوار الهاديء الرصين الذي يسعى فيه كل طرف من الأطراف المتحاورة إلى الاستفادة من الانتقادات التي يوجّهها إليه الطرفُ الآخرُ؟ والمثقّفُ القومي، حين يشرع في الحديث عن الأفكار المستوردة وعن الغزو الفكري، فهو يتنكب عن هذا كله وقد يتحول إلى سلطة رهيبة محاربة تُشهر سيفَ القمع والإرهاب كلما وجدت إلى ذلك سبيلا.

وهو يتنكّبُ عن ذلك، أولاً وأساساً، بدافعٍ مما يشعر به في نفسه من نفورٍ شديدٍ من الطرف الآخر الذي يذيع رأياً مخالفاً لقوله أو اعتقاده هو، بل إنّ خوفاً مرَضياً يلازمه كلما تحدّث أو كتب ذلك( الآخر). ولقوّة ذلك الخوف وشدّته فهو يبدو له في صورة العدوّ الماكر الذي يريد أن يوقعَ به بكلّ الأشكال والكيفيات الممكنة الموجودة والمتخيّلة. ولذلك فهو يشيدُ القلاعَ ويحصّن الأسوارَ ويغلق الأبوابَ والنوافذ التي قد تتسرّب فيها نسمةٌ من تيارٍ فكريّ يضيقُ الخطابُ القومي به ذرعاً، ولا تستسيغهُ آذانُ المثقف القومي التي أصمّها صدى الأصوات التي تبعث من باطنه تدينُ أعداءَ القومية.

وعندما يبلغ الشعورُ بالاكتفاء النظري الذاتي الدرجةَ التي يصبح فيها مانعاً وعائقاً يحول دون الفهم والانصات، فإنه يكون من الطبيعي تماماً ومن المعقول جداً أن ينادي المثقفُ العربي والقومي ويكرّر النداءَ بوجوب التشبّث بأسباب الثقافة الواحدة والمصادر الواحدة في الكتابة والتذوّق الجمالي، كسبيلٍ وحيد للوصول إلى تحقيق الوحدة العربية.

إنّ ما يحدثُ، عندما تبلغ الأمورُ هذه الدرجة العليا من(الواحدية)، فإنّ خلطاً مؤلماً يحصلُ بين ثقافة القومية وقومية الثقافة. وبقدر ما تكون الأولى مبتغاة ومطلوبة تكون الثانيةُ بغيضةً ومنبوذة. ولعلّ أبسطَ حجة على ذلك أنه ليس من شأن القول الواحد والتذوق الواحد والرأي الواحد أن يقودَ إلى تحقيق مشروعٍ قوميّ شمولي ومستقبلي يكون انفتاحاً على الحضارات الإنسانية الفسيحة وليس معاداة لها. ويكون ممارسة للديمقراطية وليس قتلاً لها.

يكشفُ لنا خطابُ الوحدة العربية في الخطاب القومي العربي عن تقاعس العقل العربي وعجزه عما يمكن لهذا العقل أن يقومَ به، وهو التصدّي لمكانة الزعامة والقيادة في الوجود العربي المعاصر. وقبل أن تمتدّ أصابعُ الاتهام بالإشارة إلى القوى الخارجية المتربّصة، أو إلى الزعامات السياسية المتحكّمة، أو إلى تخلّف الجماهير وجهلها، يجبُ أن يمتلكَ العقلُ العربي شجاعةَ الإشارة إلى الذات في معرض اللوم والاتهام.

الأزمةُ والحلّ معاً يكمنان في العقل العربي ذاته. ولا سبيلَ إلى مجاوزة الأزمة من جانب أول، والعثور على الحلّ من جانبٍ ثانٍ، إلاّ بالعمل على تحديث العقل العربي.

المصادر والمراجع:

- أنور عبد الملك- الفكر العربي في معركة النهضة.

- عبد الله العروي- الأيديولوجية المعاصرة.

- محمد عابد الجابري- الخطاب العربي المعاصر.