الموروث الثقافي لشعوب الشرق الأوسط وتأثيراتها على التعايش السلمي والتسامح

شيراز محمد

شيراز محمد

المقدمة

تبدأ اللبنة الأولى للمجتمعات بسلوكيات الأفراد وأعمالهم, فلكل فرد عادة وخصوصية وطبع يختلف عن الآخر، وبالرغم من ذلك نجد أن عملية التجانس فيما بينهم رهيبة، وبذلك تغدو العادات المختلفة من فرد لآخر بتجانسها وانسجامها فيما بينها تشكل مع الوقت عادات جماعية, ومع مرور السنين والعقود تتحول بعض السلوكيات الفردية إلى تقاليد يتناقلها جيل عن جيل قد يطرأ عليها تغيير طفيف ولكنه لا يُذكر، وباجتماع العادات وكلما تقادم الزمن وعظمت التراثيات تشكّلت لدينا حضارة بحد ذاتها, فيكون ميراث الشعوب هو تلك التركيبة العجيبة التي كانت جوهرة مجموع كامل من الأفراد وعاداتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم عبر أجيال متوالية, ومن يدرك تلك الحقيقة سيلاحظ أنّ التراث هو الروح التي ينتمي لها جسد الحاضر. أذكر بيتًا للشعر للشاعر الكبير أحمد شوقي رحمه الله قال فيه:

إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

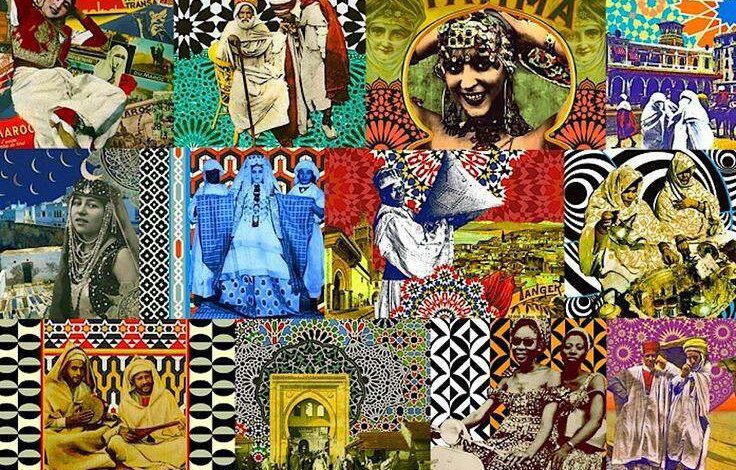

ويُعدّ الموروث الشعبي للشعوب تلك الهوية التي تُعرف من خلالها المجتمعات باعتباره المكون الفطري الذي نتج عن سليقة البشر وميولهم الفطرية التي ظهرت في فنونهم وعمرانهم وآدابهم, و في كل تفصيل بسيط يعبّر عن ذوات الأشخاص وتأثرهم بذلك الموروث, فنجد الحكايا والقصص الشعبية والأمثال والأساطير المحاكة والتقاليد في الملابس, وأيضًا في طريقة تزيين البيوت أو بنائها. وقد ظهرت مجموعة تخصصات إنسانية في القرنين التاسع عشر والعشرين تخصصت في دراسة ثقافة الشعوب كان من شأنها وضع تعريفات للموروث الشعبي, وقد عرّف بعض الباحثين الغربيين ثقافة الأسلاف بكلمة (علم الفلكلور) التي تقابلها بالعربية كلمة (تراث).

التراث الشعبي ينقسم إلى قسمين؛ تراث عملي وهو كل ما يرتبط بالعمران والبيوت والقصور والملابس والأدوات المستخدمة في الزراعة أو الصيد أو في المطبخ، وتراث شفوي أو قولي وهو الإرث المتناقل من قصص وحكايا وأساطير وأمثال.

مشكلة البحث:

يمثل الموروث الشعبي باختلاف أشكاله النمط الذي عاش عليه الأجداد والآباء, ولم يصل إلينا بهذا الشكل بمحض الصدفة, وإنما هو بمثابة جهود مستمرة في عملية صقل الشخصية والهوية وتشحيذها إلى أن وصلت إلينا, وهي الطريقة المُثلى التي نعرّف بها عن حضارتنا وأصالتنا، إلا أن دخول الثقافات الغربية جعلتنا أمام تكتيكات جديدة غريبة عن هويتنا ودخيلة عليها, وهذا ما يضعنا في موضع الريبة والقلق تجاه ثقافة الأسلاف وتراثنا الشعبي.

تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

– إلى أي مدى وصل تأثير الثقافة الدخيلة في شخصيتنا الثقافية في منطقة الشرق الأوسط؟

– هل موروثات المنطقة باتت في خطر أم مازالت ضمن حدود الأمان؟

– ماهي الجهود المبذولة للحفاظ على موروثنا؟

أهداف البحث:

يمكننا تحديد أهداف البحث حول التركيز على:

1- الإرث الحضاري القديم للشعوب في الشرق الأوسط والمتمثل بالعادات والتقاليد وأساليب العيش والتعامل مع الطبيعة.

2- استعراض الأبعاد الثقافية لهذا الموروث في المجتمعات والحديث عن كيفية تأثيره في عملية التعايش السلمي والتسامح.

3- تقديم نماذج في تأثيرات التراث على الثقافة وتنوعها وتحديد مفهوم التراث اللامادي والتركيز على أدواته ووسائله وتقنياته على الأحداث والعناصر والأشياء التي شكلت هذا الإرث, والتطرق إلى التحديات المعاصرة التي تواجه الموروث الشعبي.

4- إيصال فكرة التراث الشعبي القائمة في العيش و الأساليب الحياتية اليومية لدى مجتمعات الشرق الأوسط بالصورة العامة, والتي تغيب عن أذهان الكثيرين بسبب ممارستهم لها يوميّاً, فغدت روتيناً, و وضع القارئ في صورة التأثيرات الشعبية لهذا الموروث.

أهمية البحث:

تكمن الأهمية في دور التقاليد والعادات القديمة في المجتمعات وخصائص ذلك الإرث القديم الذي أورثته الأجيال السابقة والأجداد للأبناء، فكثيراً ما نرى صوراً لذلك الإرث يتجلّى في بعض سلوكيات الناس وتصرفاتهم في يومنا هذا.

وتظهر أهمية البحث في تسليط الضوء على ألوان هذا الموروث عبر مأثورات كثيرة نذكر منها الأمثال والأغاني والأقوال الشعبية والفلكلور والملابس وبعض القصص القديمة, وفيما عدا ذلك نجد تأثيرها الراسخ في الثقافة وأيضاً في العمارة وفي جوانب كثيرة.

وباعتبار أنّ هذا الموروث يشكل هالةً محيطة بكل شعب تمثل حصيلة عادات وتقاليد توارثتها الأجيال جيلاً عن جيل, وشكّلت حضارة وإرثًا حضاريًّا، وهو الوعاء الذي يجمع حصيلة إنسانية تحتوي في مضمونها صوراً حيّة و فطرية بعيدة كل البعد عن التصنّع, وتعطي الشعوب هويتها الحقيقية عبر تراثها الذي يتبلور بربط القيم والأخلاقيات وأنماط السلوك الاجتماعي والعادات والتقاليد في ظروف معينة كالزواج والعلاقات الإنسانية الشتى.

مصطلحات البحث:

و قبل أن أدخل في مضامين بحثي هذا عليّ أن أعطي شرحاً عن مفاهيمه و مصطلحاته وهي:

الموروث الشعبي ، التراث اللامادي، قيم التعايش

الموروث الشعبي: اصطلاحاً لا يوجد تعريف موحّد و ثابت عن الموروث الشعبي مثله مثل جميع المصطلحات الاجتماعية الأخرى, إلّا أنّ هناك إجماعاً أكاديميّاً يوضّح الأسس والملامح التي تمثل التراث الشعبي لِما له من دور في تناول معايير وعادات ومعارف مجتمع ما وخبراته و تجاربه ومواقفه وظروفه, وكذلك لِما له من دور في إظهار تفاعلات الأفراد فيما بينهم و تناقلهم خبراتهم, وهذا ما يجعل الفرد ملزمًا بالتماشي مع معايير ذلك التراث الذي يعطيه انتماءً, إذ أنه نتاج جماعي و ثقافة شاملة تقيد الفرد بالمجتمع و تُخضعه لسلطة التراث.

ولكن ذهب بعض الأنثروبولوجيين ممن لهم أرضية راسخة في البحوث الأثرية في تعريف التراث على أنه الحصيلة الثقافية التي تناقلتها الأجيال عبر الزمن, وهو يحافظ على كيانه وصموده دون أن تطرأ عليه تغييرات تُذكر. كما عرفه الإثنولوجيون بأنّه عبارة عن خصائص وصفات بشرية عميقة لها طرق وأدوات معينه ولها القدرة على الانتقال من جيل إلى آخر.

و بناءً على ذلك يمكننا القول: إنّ التراث في حقيقته عمل جماعي في موقف محدد أو إبداع فردي في حادثة ما, ولكنه ما يلبث أن يصبح عملًا جماعيًّا مشتركًا و ملكًا للمجتمع، ولا يلبث أن يُنسى صاحبه الأول ويتّخذ طابعًا شعبيًّا يشبه الأساطير والخرافات.

التراث اللامادي: جاء التراث الثقافي غير المادي أو اللامادي بحسب الأغراض التي رمت إليها منظمة اليونسكو في المادة(2) لصونه بأنه مجموع المعارف والتجارب التي تناقلها الأفراد والجماعات, وكلّ ما يتعلق بها من أدوات ومناطق ثقافية, وعلى ضوء ذلك يتجلّى التراث الثقافي اللامادي في مجموع العادات والتقاليد المتوارثة شفاهيًّا والتي يستدلّ عليها عبر اللغة كأداة للتعبير عن ذلك التراث.

وأيضاً يظهر في ممارسات المجتمع وطقوسه في المناسبات، وهنالك معارف تتعلق بارتباط ذلك المجتمع بالموروث اللامادي في تعامله مع الطبيعة وعلاقته بها, وكما تظهر جليّة أيضًا على بعض الحِرَف والفنون التقليدية. وبحسب بعض الباحثين فإن التراث اللامادي يعاني من مشكلتين:

الإشكالية الأولى أنه يُعَدّ ثقافة خاصة بشعب بحد ذاته, إذ أنه لا يؤثر ولا يتأثر إلا بأبناء تلك الجلدة التي خرجت منها, بمعنى أوضح أنه لا يؤثر ولا يتأثر بشعب آخر.

أما الإشكالية الثانية فهي أنّه يشبه العلم المتسلسل بحيث لا يمتلك صفة الإنتاج إلا إذا كان متوارثاً ومتناقلاً, وحتى إن احتُفِظ به في المتاحف والمكتبات، فإنه لا يحتفظ بمصداقيته إلا في العقول والذاكرة, ولأنّ التراث اللامادي معرَّضٌ للزوال، ولأنه يتعرض لتقلّبات الحياة المعاصرة ودخول التكنولوجيا وتقدم الأجيال, فقد كان من الضرورات وضع آليات واتفاقات دولية وأممية داعمة لصونه لدى كافة الشعوب.

قيم التعايش: التعايش هو المفهوم الأوسع الذي يسعى لتحقيق التلاحم ما بين الأفراد والجماعات وتأسيس علاقاتهم على أسس سلمية بعيدة عن الصراعات والاشتباكات التي تؤدي إلى تصادم فكري وثقافي وأخلاقي.

والآن سنتطرّق في الحديث إلى أبعاد تلك المفاهيم على النحو الثقافي والاجتماعي وسنُبرز بعض تأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط.

الفصل الأول: الأبعاد الثقافية والاجتماعية للموروث الشعبي والتراث اللامادي

بدايةً وللتأكيد أن لتلك المفاهيم أبعادًا ومخرجات ثقافية واجتماعية؛ سأتحدث قليلًا عن بعض التيارات لبعض المجتمعات والدول التي عملت على إحياء تلك الثقافة الموروثة, والعودة بهوياتها المختلفة بعد التعرض للهجمة الغربية في ترسيخ فكرة الأنا وتقليل شأن الشعوب الأخرى.

ففي الحضارات القديمة كالصين مثلًا نجد أن الصراع القائم بينها وبين الغرب أثار قريحة العلماء الصينيين بطريقة تشبه ردة فعل عكسية, والدعوة للعودة إلى طريقة السلف وحكمتهم, وخاصة أن حضارة الصين حضارة عريقة جداً و لذلك دارت معركة فكرية بين دعاة التحديث ودعاة العقيدة أو المبدأ الكونفوشي القائل بأن “علّة الداء التخلي عن حكمة السلف وأن العودة إلى السلف عودة إلى الحضارة, وإصلاح أمرنا رهن بتطويع الجديد للنص الموروث”. و من زعماء الإصلاح المجدد للعقيدة ” كانج يو وي” الذي طالب بالعودة إلى المنابع الأصلية الكونفوشية، وذلك عكس اليابان التي وجدت توافقاً شديداً بين إرثها القديم والنزعة التحديثية, ولذلك عملت على استيعاب التكنولوجيا وعلوم الغرب.

إلا أنه ظهر مفكرون سلفيون أمثال ” أوجيوس سوراي” كانوا رافضين للانحلال في حضارة الغرب, ودعوا العودة للسلف, ولكن تيار العقل والانفتاح كان هو الغالب.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن انشغالهم في عملية البحث عن الهوية و طرح التساؤلات العديدة عن تلك الهوية وعن الذات وعن أسباب ذلك البحث, جعلهم لم يصلوا بعد إلى تلك الغاية و لم يجدوا الهوية الحقيقية في بطون كتب التراث, ومازالت عملية البحث قائمة.

ذلك أن التوجهات التراثية في أصلها عمل سياسي وأساسها البحث والعمل, والهوية تنقشع عن مجموع الإبداعات والعمل الإنتاجي الذي يعبّر عن المجتمع, وبالتالي استخلاص الصورة المتكاملة للمجتمع الذي يعطي في مضمونه الطابع التراثي لذلك المجتمع.

أولاً: تاريخ الموروث الشعبي

التراث مثل أي علم آخر مرَّ بمراحل عدة في تكوينه وتشكله عبر تقادم الزمن, كما أن عملية حفظه وتوثيقه مرت هي الأخرى في مراحل وأشكال عدة, واشتغل في توثيق مخارج تراثنا في الشرق الأوسط الكثير من الباحثين والعلماء والمستشرقين الغربيين, ومايزال تجميع وتوثيق الميراث الشعبي يدور في دائرة غير منتهية.

في فترة حكم العثمانيين عمل الأتراك على محو ثقافات وشخصيات الشعوب والأقوام بما فيها اللغات العربية والكردية واليونانية والسريانية وغيرها, وقاموا بتتريك جميع المؤسسات, وعلى هذا المنوال تحوّلت شعوب المنطقة من حَمَلة حضارات وثقافات إلى شعوب أميّة عاجزة عن القراءة والكتابة بلغاتهم الأم.

وهذه السياسة أيضاً قامت بها الدولة الفارسية في المناطق التي سيطرت عليها عبر التاريخ، وبعد ذلك لعبت الدول الأوروبية التأثير الأكبر عبر تطبيق سياسات المحو الثقافي والتراثي واعتماد أساليب حداثية بعيدة عن قيم الشعوب والمجتمعات في الشرق الأوسط.

و باعتبار أنّ الفن والإبداع لم يكن حكرًا على لغة بعينها فإن الشعراء والحكواتيين الشعبيين لجؤوا إلى نظم الشعر وكتابة الحكايا باللهجات العامية المتداولة وغدا السكان يردّدون الأغاني الشعبية الشائعة ولم تكن تلك الأغاني حكراً على منطقة بعينها.

نذكر الهجيني كمثال لم يكن وقفاً على رعاة الإبل, وإنما قالها الفرسان أيضاً والشيوخ والأمراء والفلاحون وعامة الناس، كما شاعت الأغاني الشعبية الساحلية والبدوية والعتابا والمواويل.

و كذلك تشاركوا في بعض الرقصات والدبكات, وهذه ميزات يختلف فيها تراث شعوب الشرق الأوسط ومكوناتها عن التراث الأوروبي الطبقي, فقد كان تراث الشرق تراثاً وطنيّاً.

و لهذا السبب كان للتراث في الشّرق الأوسط الدور الفعّال في إلهاب الشعوب في بعض الثورات ضد الأتراك أو ضد الاستعمار الغربي, بحيث لعبت العراضات والرقص الحماسي والأشعار والأغاني الشعبية دوراً كبيراً في عملية الدفاع الوطنية.

و لهذا السبب كان التراث الشعبي وخاصة الأدب هو الممثل الرئيسي في التعبير عن أفراح الشعوب في مناسبات الاستقلال من المستعمرين وجلائهم ودحر العدوان.

و قد تطوّرت تلك الصور التراثية من بداية تشكلها واتخذت لوناً جديداً عبر تمثيلها في المسرح و السينما بدءاً من الخمسينات وظهور مغنّين وملحنين ساهموا في إيصال هذا الزخم الشعبي والمدّ التراثي لتأجيج المشاعر الوطنية.

ويمكن التذكير أيضاً أنه كان هنالك نشاط كتابي في التراث الشعبي, و كل ذلك كان في أواخر الأربعينيات و مطلع الخمسينات, فقد أصدر أحمد فخري كتابه (واحة سيوة) عام ١٩٥٠ وأصدر مارون عبود كتابه (القرية اللبنانية حضارة في طريق الزوال) عام ١٩٥٦ وغيرهم.

وازدادت تلك الموجة الثقافية التراثية من خلال الجامعات, فقد أقدمت الجامعات المصرية على تطوير الدراسات الميدانية وساهمت مجلة (الفنون الشعبية) في نشر المعارف النظرية والخبرات.

أما بالنسبة للجامعات السورية فقد كانت سبّاقة في هذا المجال, إذ بدأت بتقديم الرسائل الجامعية مثل رسالة (الشعر البدوي المعاصر من خلال دراسة شعر الدولة) للدارس أحمد حسن الخطيب و (الأفراح والأحزان في ريف العلويين) بإشراف الدكتور منير مشابك موسى, وكتاب (تقاليد الزواج في الإقليم الشمالي) الصادر عن وزارة الثقافة عام ١٩٦١ عدا عن نشاطات أخرى في المهرجانات. ولكن سرعان ما اندثرت تلك النهضة التراثية في الجامعات، واستقرّت في أماكن محدودة مبعثرة على هيئة هواية.

وقد ظهرت المطابع ودور النشر التي اشتغلت في إحياء التراث وصونه من الاندثار, كما تأسست بعض المعاهد وأُقيمت المجالس بغية الحفاظ على الموروث الشعبي, ولا يجب إنكار المجهودات المبذولة في هذا المصراع, وكل ذلك عائد إلى الرغبة في الحفاظ على الهوية الحقيقية للمجتمعات الشرقية.

نذكر من تلك الضفاف التي رسا فيها التراث في مصر أولًا كما يلي:

أ- معهد إحياء المخطوطات العربية: الذي أُنشئ في القاهرة عام ١٩٤٦ وكانت الغاية منه تصوير وفهرسة المخطوطات العربية لتكون سائغة للباحثين, حيث قام أعضاء هذا المعهد بالقيام بجولات وبعثات تجوب الشرق والغرب في شتى البقاع (لبنان، سوريا، المغرب، مكتبات أوروبا و أمريكا وغيرها الكثير من المناطق), وكل ذلك لتسهيل عملية الدراسة والبحث في التراث, ولكن غالبية الناس كانت تجهل الجهد والعناء والمخاطر التي كانت تحفّ بتلك البعثات، ولقد كان من أهداف المعهد نشر الموسوعات التراثية بالتعاون مع دور النشر الأخرى.

ب- وزارة الأوقاف المصرية: كانت في أوج نشاطاتها في البدايات, إذ أشرف على أعمالها لجنة من كبار علماء المخطوطات التراثية أمثال محمد أبو الفضل إبراهيم والأستاذ فؤاد سيد والأستاذ محمد رشاد عبد المطلب, ومن أهم إنجازات الأخير إصدار مجموعة من التراثيات منها: “تثقيف اللسان و تنقيح الجنان” لابن مكي الصقلي، و”الدرر في اختصار المغازي والسيَر” لابن عبد البر، و”السمّاع” لابن القيسراني، و”غاية المرام من علم الكلام” للسيف الآمدي, وغيرها الكثير من عيون التراث.

ت-المجلس الأعلى للفنون والآداب: قام بنشر بعض مطبوعات دار الكتب المصرية، مثل: ديوان الهذليين وشروح سقط الزند.

ث- دار المعارف: وهي من أشهر دور النشر في المشرق العربي, بدأت عام ١٩٤٢ بنشر المجاميع الشعرية القديمة كالمفضليات والأصمعيات, ولكن اقترح الأستاذان القائمان عليها وهما الشيخ أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون نشر منظّم لعيون التراث العربي, وبالفعل استجابت الدار لاقتراحهما.

وكان كتاب “مجالس ثعلب” باكورة هذه المجموعة, كما بدأت الدار عام ١٩٧٤ إصدار سلسلة من عيون التراث.

و كما شاهدنا وقرأنا كان لمصر دور كبير في توثيق وحفظ التراث, وشاركت بلدان أخرى مصر في تلك الثورة الفكرية التراثية, ففي لبنان ظهرت الطباعة على يد الرهبان الكاثوليك والأرثوذكس, منها المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ومطبعة المعارف للبستاني ومطابع حديثة مثل دار صادر التي صدر عنها كتاب (لسان العرب) لابن منظور. وفي سوريا التي تجاور لبنان كان لحركة المطابع لجارتها الأثر الكبير عليها, وتأذنت لها بظهور الطباعة, إلا أن الطباعة في سوريا لم تأخذ الطابع المسيحي كما في لبنان, بل كانت ذات طابع إسلامي.

وقد كانت المكتبة الظاهرية في دمشق إحدى خزائن المخطوطات الكبرى في العالم وللمجمع العلمي العربي مع وجود علماء مخضرمين كبار أمثال عبد القادر بدران، وجميل العظم والورّاقين أمثال أحمد عبيد وعلماء التراث, وكان للمستشرقين الدور البارز في عملية إحياء التراث ونشره, وقد قامت بعض دور النشر في السنوات الأخيرة بنشر موسوعات تراثية ومن أبرز هذه الدور: المكتب الإسلامي ومكتبة الحلواني والملّا حرو, ودار البيان ودار المأمون للتراث.

وفي العراق تعددت المطابع وانتشرت في بغداد والموصل والنجف, ولكن برزت ثلاث جهات حكومية لنشر التراث على الوجه الخصوص ألا وهي المجمع العلمي العربي ووزارة الأوقاف ووزارة الثقافة والإعلام.

أما بالنسبة لنشر التراث في المغرب فنجد المغاربة يشتكون من جهل المشرق العربي بتراثهم, بينما نجدهم أشدّ اهتمامًا بتراث المشرق, وعلى هذا الأساس فإنّ شكواهم أتت بهيئة عتاب هادئ رزين من أفواه الشيوخ, وبشكل صارخ من الشباب, وذلك لأنّهم لم يقصروا في حركة إحياء التراث فكان لهم مخطوطات رصينة في التراث وأيضًا شروح في آثار المشارقة كشروح (سيبويه)، و جُمل الزجّاجي و شرح أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام المسمى (فصل المقال)، وشرح ابن السيد البطليوسي وغيرهم الكثير من الشروحات.

أمّا الجزائر فقد انتشرت فيها الطباعة في وقت مبكر، وقد نُشر فيها قديمًا كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ليحيى بن محمد خلدون، وكتاب نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار للحسين بن محمد السعيد الورثيلاني، كما صدرت نصوص تراثية عن معهد المباحث الشرقية منها: ديوان كثيّر عزّة للمستشرق الفرنسي هنري بيريس وأخبار النحويين البصريين للسيرافي للمستشرق كرنكو عام ١٩٣٥.

ساهمت النهضة المعرفية والتكنولوجيا بنقل تراث المجتمعات أيضاً والحفاظ عليه عبر الشبكات الدولية للتواصل المعرفي الرقمي، فكما هو معروف أنّ الموروث الشعبي المجتمعي رافد هام من روافد الموروثات الحضارية للشعوب, ولذلك كان للثورة الرقمية والمعرفية وصناعة المعلومات الدور الكبير في تقديم الشعوب الصور التراثية لحضاراتها, وما عاد أمام المجتمعات أي عذر للتراخي في تلك الخطوة, ولذلك عليها أن تعطي وتعرض مخزونها التراثي الحضاري لينضم إلى المخزون التراثي العالمي, وذلك يعود عليها بفوائد معنوية ومادية، بالإضافة إلى امتلاك رصيد في شبكة التواصل التكنولوجي المعرفي الرقمي كونيّاً, ومن المُلحّ تحويل الموروث الشعبي إلى سلعة ثقافية حضارية ذات شأن وأهمية، ووزن شأنها أن تكون مصدراً للمعرفة, وأيضاً لضمان وجودها بين مختلف الثقافات والحضارات.

ثانياً: منظومة قيم وثقافة التسامح والسلم الاجتماعي

يواجه الفكر في مجتمعاتنا الشرق أوسطية أسئلة متجددة، ذات علاقة بمعايير الانتظام والعيش المشترك في المجتمع الواحد وبين المجتمعات الأخرى، وفى صدارة هذه الأسئلة، سؤال إدارة التنوع والاختلاف في أبعاده المتنوعة، من ثقافية ورؤى فكرية وسياسية ودينية وحقوقية باعتباره مفهوماً وقيمة وثقافة وسلوكاً، وباعتباره مشروعاً يجسد قيماً إنسانية تسعى مختلف المجتمعات إلى ترسيخها وحمايتها، من حيث كون هذا المشروع شرطاً من شروط التوازن الاجتماعي والتنوع الثقافي والعيش المشترك في عالم اليوم، وهو عالم تغيرت فيه الهياكل الديموغرافية نتيجة الهجرات السكانية والغزو الثقافي.

ومن أجل التحقق من رأي الأفراد في طريقة تفكيرهم والوصول إلى التعايش قامت ” إليز بولندنغ” بتجربة اجتماعية شارك فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص وضعتهم في صورة زمنية ممتدة عبر مئتي سنة سابقة ولاحقة, وطلبت منهم التخيّل ذهنيًّا ليتمكنوا من وضع الطرق الصحيحة لإقامة هذا السلام, وكانت مدة التجربة لا تتعدّى الساعتين.

وبعد فترة من التأمل الشخصي انقسم المشاركون إلى عدة مجموعات تشاركوا في وضع تصورات إيجابية لعام (2031) لتشكل كوكباً مشرقاً مزدهراً, فكان تفاعلهم عبر وضع قصاصات من الجرائد كانوا قد دوّنوا عليها أفكارهم وتخيلاتهم لتحقيق ذلك الهدف, وبعد خروج المشاركين من القاعة بدأت “إليز” بقراءة تلك القصاصات الصغيرة, فلاحظت أن غالبية الآراء تتجه نحو التعايش المحلي والبدء بالنفس أو العمل على تربية الأطفال ليكونوا صنّاع السلام. بإمكاني أن أختصر بعض تلك القصاصات فيما يأتي:

(اكتب كتاباً عن السلام، اضحك كثيراً والعب أكثر واسترخِ أكثر، كن معلماً، أنْهِ ما بدأته، تطوير سلام داخلي وعدم ممارسة العنف في الحياة الشخصية), وغيرها, وكل واحدة منها كانت تتكرر في ست مدوّنات أو عشرة أو اثنتين أو ثلاثين مدونة…الخ.

عموماً كان أصحاب تلك الآراء يشعرون أن ثقافة التعايش والسلام تستدعي اهتماماً خاصّاً بجوانب الحياة الشخصية أو على المستوى المحلي أو التركيز على المستوى التعليمي, وتبعاً لذلك نستنبط البيئة الأكاديمية التي تتجاوب بشكل ملحوظ مع مستلزمات إقامة التعايش.

وعلى هذا النهج قال “جيل جاكسون وساي ميلر”: (ليكن هناك سلامٌ على الأرض و ليبدأ هذا السلام بي).

ثالثاً: أهمية الحفاظ على التراث اللا مادي:

يساهم التراث بشكل كبير في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز الشخصية الوطنية لدى شعوب ومجتمعات منطقة الشرق الأوسط، وإثبات الهويات, حيث أن التراث اللامادي له أبعاد دينية على جميع المكونات في المجتمع, فالمسلمون مثلاً لهم مراسم واحتفالات خاصة ولهم طقوس خاصة مع تفضيلهم للجماعية، أمّا اليهود المغاربة فلهم طريقة خاصة أيضاً في ممارسة الطقوس قراءة العبرية وكتابتها.

ويعتبر التراث بشكل عام سواء كان مادياً أو غير مادي أحد أساسات التنمية, وعلى هذا الأساس تتشكل فلسفة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للحفاظ عليه واتخاذ آليات عدة للاستثمار فيه, وتقوم الدول بمحاولات كثيرة لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم وقيم العدالة والمساواة والتنوع, كما تعمل على إعادة الاعتبار للشأن الثقافي الشعبي وذلك لِما له من دور في عملية التعايش السلمي وتأكيد قيم المحبة والتسامح والاستقرار.

إنّ إهمال التراث يتسبّب في انتشار عمليات النهب والتدمير والذي هو أخطر من إهدار الثروات الطبيعية, ذلك إلى جانب أن الحفاظ على التراث يساهم في تقوية الثروات والأواصر الوطنية وضمان الهوية وتأكيد الاستقلال على أوسع النطاقات باعتباره مصدراً للفخر والاعتزاز في ظل العولمة والتكنولوجيا التي باتت شبحاً يهدد كيان الكثير من المجتمعات.

تعترف اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي باعتبار التراث اللامادي مصدرًا للتنوع الثقافي وإعداده عاملًا للتنمية المستدامة، ومساهمته في الأبعاد الثلاثية لتلك التنمية والتي تتمثل بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وأيضاً مساهمته في مطالب الأمن والسلام بوصفهما عاملين أساسيين للتنمية المستدامة, ويمثل التراث غير المادي عنصراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي، بحيث نجد أن الطرق التقليدية في الزراعة والصيد والرعي وجمع المواد الغذائية تدعم أنظمة الغذاء وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أننا نجد يد التراث اللامادي تطول إلى مجالات الصحة, إذ يلجأ الكثيرون إلى الوسائل التقليدية في العلاج كارتياد عيادات أطباء الأعشاب القابلات الاختصاصيين التقليديين, وأولئك بدورهم يوفّرون الأدوية والعلاجات بأسعار معقولة.

أما على الصعيد المائي وإدارة الموارد المائية ولاسيما في الزراعة, فقد أثبتت الشعوب على مر العصور قدرتها على تطوير الوسائل التي تدير بها الموارد المائية مستدلةً بالطرق التقليدية، و تلك بدورها تعين الأسر الفقيرة في توفير تلك الموارد. وانتقالًا من الموارد المائية إلى الأسس التعليمية، نجد أن المجتمعات ماتزال تستخدم الأنظمة التقليدية في معارفها الحياتية وكفاءاتها تخصصاتها, نذكر منها العلوم الفيزيائية والصحة واستخدام الموارد الطبيعية بشكل دائم، وفي الهندسة المعمارية وعلم المواد وغيرها, وتعتبر تلك الأنظمة التقليدية ناجحة, ولذلك لا يجب احتكارها بل لابد من اتخاذها أنظمة رئيسية للتعليم, ومن الواجب الاعتراف بالتراث غير المادي وفاعليته في البرامج التعليمية.

وهناك أيضاً دور للاحتفالات التقليدية والطقوس والفعاليات التراثية في تعزيز النسيج الاجتماعي وتنظيم حياة الجماعات, فالناس على اختلاف جنسياتهم وعقائدهم وطبقاتهم وحتى ألوانهم؛ نجدهم يتشاركون في تلك المناسبات. فالتراث الثقافي غير المادي جوهر أساسي في إحلال الأمن والسلام وتثبيت نظم التعايش السلمي على الصعيد المحلي والدولي عبر عدة ممارسات وأنشطة تتيح عملية السلام والتفاعل في مجالات التنمية, بحسب اتجاهات مرتبطة بالثقافة, وبالتالي تحقيق المشاركة الشاملة للجميع والتعايش السلمي وردع المنازعات والحروب وتقرير الأمن المستدام.

وهنالك ممارسات تقليدية قديمة توارثتها الأجيال منذ العصور القديمة؛ ألا وهي حسم النزاعات وإقامة جلسات الصلح واستعادة الأمن, وكانت تُقام المحاكم المحلية غالبًا بتلك المهمة وغالبًا تتكون لجانها من أفراد الشعب من ذوي الخبرات والكفاءات العالية والحكيمة, تقوم بدورها بفتح باب الحوار بين المتنازعين وفضّ النزاع وتمكين الناس من الانتفاع معًا بالموارد والأماكن المشتركة.

الفصل الثاني: تأثير الموروث الشعبي على قيم التعايش:

اهتمت الشعوب بمسألة التواصل الحضاري والتعايش, وقد جاء التواصل الحضاري بالمنظور الحضاري على أنه التبادل الثقافي والاتصال إمّا أفقياً بين أبناء جيل واحد أو بين المجتمعات المختلفة، أو رأسيّاً كما يحدث بين الأجيال المتعاقبة أو بين الفئات والطبقات المتنوعة اجتماعياً، وهو سلوك حضاري نمطي وعبارة عن ممارسات متحضّرة تلزم التعامل بها في الوقت الراهن للتخفيف من الأجواء المتوترة والنزاعات عن طريق الحوارات وتبادل الثقافات الحضارية المتجذّرة للشعوب, والاندماج الإنساني وتحقيق التناغم الاجتماعي من خلال التبادل المعرفي, على الرغم من التغيرات الكبيرة التي حلت بمجتمعات الشرق الأوسط نتيجة الحروب وتدخلات الدول في شؤونها الدّاخلية، وكذلك العمل على إلغاء وصهر ونفي وتجريد شعوب المنطقة من الممارسة الطبيعية لحياتهم، ونهج أساليبهم في الحفاظ على موروثاتهم وعاداتهم وثقافاتهم .

أولاً: أسس التعايش الثقافي والاجتماعي في مجتمعات الشرق الأوسط:

يجدر القول: إنّ الشرق الأوسط مهدٌ للحضارات الإنسانية, وأبرز تلك الحضارات الحضارة المصرية وحضارة ميزوبوتاميا “ما بين النهرين” والحضارة في سوريا على شواطئ البحر المتوسط، كما ظهرت فيها الأديان السماوية الثلاثة التي دعت إلى التسامح والإيمان والقيم السامية الحميدة التي ماتزال تحافظ على حيويتها وتطورها, وقد شكّلت فيما بعد نسيجًا حضاريّاً إنسانيّاً عظيماً له الأثر الكبير في الإنسانية والعقائد. ويُعَدُّ الإنسان العنصر الأهم في عملية التحضّر، ولذلك اهتمت الشعوب والأديان بالدرجة الأولى بأخلاقيات الفرد مع نفسه بدايةً, ومن ثم مع المجتمع, ولم تحاول الأديان إلغاء الثقافات الأخرى بل احترمت خصوصيات الثقافات للحضارات الأخرى وأسهمت في إحلال التعاون والمشاركة في القضايا الإنسانية.

من أهم أسس التعايش السلمي التعايش الاجتماعي الذي يقع على عاتق مثقفي المجتمع وشيوخه ووجهائه لإقامة سبل الاتفاق والتفاهم ما بين مكونات المجتمع الواحد, ومنع حدوث الصراعات العرقية والضغائن بين فئات المجتمع المختلفة من طوائف وأثنيات وقوميات، والعمل على زرع روح الانسجام والمحبة وتوطيد أواصر الوحدة الاجتماعية، وذلك ما نجده في منطقة الشرق الأوسط التي تتألف من مكونات وقوميات وأثنيات وأديان مختلفة, ونجد علاقات التزاوج والتصاهر بين مختلف مكوناته, وهذا ما يقوّي علاقات الأفراد, وبالتالي يؤدي إلى إضعاف أسباب الانشقاق الذي قد يهدد أمن المجتمع وسلامته, وأيضًا نرى صوراً أخرى من صور الوحدة الاجتماعية وهي مساندة البعض في حال مرور الفرد في ظروف صعبة ومساعدته في تخطّي أزمته, وتلك من أسمى صور التكافل والتكامل الاجتماعية.

إنّ التعايش الاجتماعي لا يعني إلغاء هوية الآخر أو محوها أو التسلق عليها, وإنما تعني الانسجام مع الآخر ومراعاة شخصيته وعقيدته وعاداته لتكوين التجانس والاحترام والإشادة بعاداتٍ لمجتمع متكامل ثقافياً, وتربية الأجيال على أسس حضارية وأخلاقية وتقبّل الأفكار والمعتقدات المختلفة لتأسيس مجتمع خالٍ من الآفات الاجتماعية.

وفي هذا السياق يندرج التعايش الثقافي الذي تمثله الشخصيات المثقفة المتحررة من قيود الفكر المتعصب، والتي تتجمّل بقيم ومبادئ أصيلة ترتبط بالجماعة وتحافظ على الإرث الحضاري بقيمه الفكرية والروحية والمعنوية, وتحافظ على المسار الواحد للفئات المختلفة.

ولأنّ التراث يُعد عنصرًا هامًّا في بناء السلام مما ورد من مؤشرات التراث في مناطق تشهد حروباً وصراعات, ومحاولة استخدامه في قضايا المساواة الاقتصادية، فقد أقرَّ الاتحاد الأوروبي في تقريره الأخير أن للتراث دوراً هاماً وهو عنصر رئيسي في تمثيل هوية المجتمعات وقدرته على بناء السلام، و بناءً على ذلك تدعو منظمة اليونسكو الدولية إلى اتخاذ التراث أداةً لدعم السلام والتنمية المستدامة، وبالرغم من توقيع الكثير من الاتفاقيات التي تنصّ على صون التراث، إلّا أنّ المقاييس التي وُضعت للسلام لا تعترف كليًّا بالثقافة والتراث.

ثانياً: التحديات المعاصرة التي تواجه الموروث الشعبي والتراث اللامادي لشعوب الشرق الأوسط

بما أنّنا دخلنا عصراً حديثاً موصوفاً ومحكوماً بالتكنولوجيا وبتقنيات العصر الحديث, وبما أن عقول الشباب المعاصر بدت تبدي اهتماماً رهيباً بالحداثة فإنّنا نجد أنفسنا كشعوب الشرق الأوسط أمام تحديات كبيرة، بحيث نجد الصراع قائماً بين الفكرين المتناظرين في القوة والمتقاطعين في الانتشار، أحدهما يتمثل بالإدخالات الغربية وغزو الفكر الغربي وكل ما يتعلق بالحضارة الغربية الحديثة، والآخر يتمثل بالفكر الأصيل الذي يطالب بالعودة دائمًا إلى الأصالة والتراث.

ولأنّنا مرهونون في الوقت الحاضر، ومنذ الحروب المسلحة التي فُرضت على شعوب ومجتمعات الشرق الأوسط تارة، والقائم على أساليب الإغراء تارةً أخرى, ولأن الواقع في الشرق الأوسط حالياً يبدو منقاداً إلى الإيديولوجيات الغربية، غدا التراث القديم في تحدٍّ نوعاً ما على الرغم من المحاولات المكثفة والمجهودات الكثيرة التي تُمارس للحفاظ عليه، وليس فقط الحفاظ عليه، وإنما العمل به وخاصة ذلك الموروث الذي وصلنا من الأسلاف.

وهكذا نرى الازدواجية أو التصارع بين شكلين أو فلنقل ثلاثة أشكال والتي يمكن تسميتها كالتالي: الفكر المعاصر الحديث، الفكر الأصيل، الفكر الازدواجي الذي يطالب بالازدواجية والانسجام بين الفكرين السابقين.

ولكننا لسنا بصدد اختيار الأشكال السابقة، فالحداثة إن لم تدخل علينا عبر السلاح كانت ستدخل عبر إغراءات التكنولوجيا وتأثيرها في عقول الشباب, وهنا يكمن الخوف من التنكر لموروثاتنا الأصيلة, كما أننا لم نكن بمحض اختيار تراثنا فهو الحصيلة التي وصلتنا عبر أجيال وأجيال وكان بهذا الشكل.

ما انفكت الخطابات المتضاربة بين الاتجاهين الليبرالي الحديث والتراثي القديم، بحيث الأول كان وما زال يشكّل ندًّا للتراث ومصارعًا ذا جبروت وعظمة, إذ يدعو المثقفون الليبراليون بالأخذ بالحضارة الأوروبية الحديثة, وأشادوا بتطورها وتقدمها وتغنوا برقيّها, في حين أن المحافظين على التراث يجدون بأن الرجوع إلى التاريخ وقراءته وفهمه والتراث هو السبيل للإصلاح والتطور.

وانتقالًا من الحديث عن التحدي القائم بين المعاصرة والتراث إلى المعالم الأثرية ومخزوننا من التراث من منحوتات وتماثيل وآثارها التي باتت مهددة بالفناء لِمَا تتعرض له من عمليات سرقة ونهب ونقل من متاحفنا العربية إلى المتاحف الغربية، وأيضًا تعرّضها للدمار عبر الحروب إذ أن تلك أشياء متوارثة لا عودة لها إذا فنيت. فما هي الجهود المبذولة من قِبَل المنظومة الدولية للحفاظ عليها على وجه الخصوص؟ وهل وضعت اليونسكو أية سبل للتصدي لعمليات الإتجار بهذا الموروث؟ وهل كانت فاعلة حقًّا في صون التراث الحضاري للشعوب؟

ثالثاً: إشكالية الفجوة بين المفكر والمثقف وصانع القرار:

وهذه إشكالية تحدث فيها مفكرون كثر منذ أكثر من أربعة عقود، ولا أدرى لماذا كلما سمعت هذا المصطلح (تجسير) تحضر إلى ذاكرتى أغنية شعبية قديمة، تقول؛ “جسر الحديد انقطع… من دوس رجليّ/ مشوار مشيته الصبح… ومشيته عصرية”.

ومن أطلق هذا المصطلح من المفكرين منذ عقود، لم يكن يطمع أن يكون الجسر المنشود ذهبياً أو من فولاذ، لكن على الأقل، ألا يكون خشبياً، ولا يبنى بالتكاذب المتبادل، وإنما بالنوايا الحسنة، والإرادة السياسية، وبتوفر الأذن الرحبة التي تسمع وتتفاعل، والبيئة المناسبة للحوار والمناقشة بالتي هي أحسن لدى دوائر صنع القرار.

أمّا المفكر، فهو الذى يغادر برجه العاجي ليخاطب نبض الناس، ويستشرف لهم المستقبل، ويمتلك المنهج العلمي في تقديم الخيارات، وطرح الأسئلة الإشكالية، ويُحدث التأثير الإيجابي داخل مجتمعه، خاصة على صعيد الفكر التنويري والعقلاني والنقدي والمعرفي.

لنعترف بأن الدور الفاعل للمثقف قد تراجع بفعل عوامل موضوعية وذاتية، من بينها: الضعف في الحريات العامة وفى مراكز التفكير.

هناك في المجتمعات طلاق بين التنمية والثقافة, هناك نخبوية زائدة وانتماءات أيديولوجية أكثر من اللازم, وغياب الأولويات، وكذلك غياب المشروع الثقافي التنويري وتعثّر النظم السياسية في الشرق الأوسط انعكس على النتاج الثقافي، وكذلك ضعف المأسسة في المجتمعات واختفاء و تخدير الحس النقدي… إلخ.

كان من المأمول أن يكون المثقف في منطقة الشرق الأوسط، الضمير الشقي الذى لا يرتاح للأمر الواقع، بل يسعى لتفسيره وتغييره، لكنه اليوم قلق وحائر، وغالباً في حالة ذهول أمام التحولات المتسارعة حوله.

إذا أردنا أن نعيد بناء الفكر وتجديده، نحتاج أولاً أن نعرف أين نقف الآن, وما الذى نسعى أن نصل إليه في المفاهيم والقيم والمنظومات المعرفية، وفى كيفية الاستجابة للتحديات، وتحويلها إلى فرص.

إنّ في المشهد الفكري السائد الكثير من السلبيات والنواقص, ومن بينها الظواهر السلبية التالية:

جمود الخطاب الثقافي والفكري في مضمونه ومشاغله، فضلاً عن ضعف دوره كأداة للإنتاج النظري، وعجزه عن بلورة منظومة معرفية تتفاعل مع العصر، وتتعامل مع التحولات، وتُولد أسئلة جديدة تتعلق بقضايا الإنسان العربي المعاصر، وعلاقته بالآخر المغاير والكون، وقضايا الديموقراطية والمشاركة والدولة الوطنية والمواطنة المتكافئة المتعاقدة، والثقافة النقدية والنهوض والتجديد الحضاري والحكم العصراني الرشيد.

خلاصة البحث:

تبعاً لما سبق نشاهد أهمية الموروث الشعبي في الحفاظ على هوية الشعوب وخصوصيتها، ونلاحظ الدور الكبير له بدخوله في جميع أوجه الثقافة والحياة الاجتماعية ودوره الفاعل اجتماعياً و ثقافياً وتعليمياً واقتصادياً, وهذا يحتّم ضرورة حمايته سواء كان تراثاً مادياً أو غير مادي، و نجد المساعي الحثيثة للعلماء والمثقفين في الحفاظ على الإرث الثقافي، إلا أن الهمّة الدولية لصون هذا الإرث ماتزال ضئيلة وتحتاج للتكثيف, وعلى وجه الخصوص تلك التي تقدمها المنظمات الدولية, ولذلك نحتاج لإقامة طرق كفيلة لحماية موروثات الشعوب وخاصة الموروث الحضاري في منطقة الشرق الأوسط الذي أصبح مهدداً بالاندثار.

المصادر والمراجع:

- التراث الثقافي اللامادي بين إنتاج الوجود، صراع العولمة و تحولات الهوية، محمود النوبي أحمد سليمان، ديسمبر 2017، كلية الألسن.

- المقاربة الإيجابية لبناء السلام، أليز بولندنغ، ترجمة: فؤاد سروجي، الأهلية للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية، إصدار الكتاب عام 2006م.

- التراث والتاريخ، شوقي جلال، الناشر: مؤسسة هنداوي، عام2015م.

- التراث الحديث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة)، د. محمد عابد الجابري, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ١٩٨٥م.

- توثيق المأثورات الشعبية والثورة الرقمية وحدود الإبداع، أ. د. محمد عباس إبراهيم، جامعة الإسكندرية،2006م

- إشكالية التراث في الفكر العربي الحديث والمعاصر، قراءة تحليلية نقدية لأهم المشاريع النظرية التراثية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الفلسفة، إعداد الطالبة: نادين حساين، جامعة الجزائر، ٢٠١٥م.

- البحث الميداني في التراث الشعبي، محمد مفلح البكر، منشورات وزارة الثقافة، مديرية التراث الشعبي _دمشق ٢٠٠٩م.

- مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، د. محمود محمد الطناحي، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، عام ١٩٨٤م.