الدولةُ القوميّة ما بين صراع الأقليات والهويات، والكردُ في هذه المعادلة

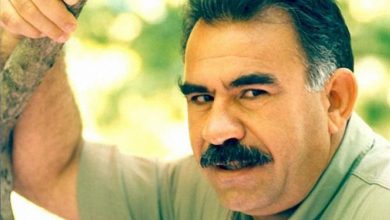

عبد الله أوجلان

عبد الله أوجلان

إنّ التحولَ إلى أمّة، يعني أن يرتئي مفهومَ الأمةِ التي لا تتميزُ بالحدودِ السياسيةِ الصارمة، والتي تُمَكِّنُ من إنشاءِ مجموعاتٍ وطنيةٍ عليا مؤطَّرةٍ باتحاداتٍ متنوعةٍ من مختلفِ الأممِ التي تقطنُ نفسَ الأماكن، بل ونفسَ المدنِ أيضاً. وبهذا المنوالِ تجعلُ المجموعاتِ الوطنيةَ الكبرى والمجموعاتِ والأقلياتِ الوطنيةَ الأصغرَ منها (والتي أُلِّبَت على بعضِها بعضاً بسبب الحدود) متساويةً وحرةً وديمقراطيةً تحت لواءِ نفسِ الاتحاداتِ الوطنية.

تطبيقُ هذا المبدأِ لوحدِه، يكفي لإفراغِ سياساتِ “فرِّقْ–تَسُدْ” و”اهرب أيها الأرنب، وأَمسكْ به يا كلبَ الصيد” التي يتَّبِعُها النظامُ المهيمن. إنّ القيمةَ الباعثةَ على السلامِ والحريةِ والمساواةِ والديمقراطيةِ ضمن هذا المبدأِ الثابت، تُبرهنُ بجوانبِها هذه دورَها المتفوقَ في الحلِّ والقادرَ على إفراغِ جميعِ الممارساتِ الحربيةِ والاستعباديةِ والطبقيةِ والاستبداديةِ الفاشيةِ للدولةِ القومية. إذ لا يُمكنُ وضعُ حدٍّ نهائيٍّ لقومويةِ الدولةِ القوميةِ الواحديةِ وذاتِ الفكرِ المطلق، إلا بوساطةِ ذهنيةِ الأمةِ الديمقراطية. إنها النظريةُ والمبدأُ الأنسب، ليس فقط لأجلِ الحدِّ من انقسامِ العربِ وتمزقِهم اللامتناهي، بل لأجلِ وقفِ انقسامِ الأتراكِ وتجزؤِهم اللامتناهي أيضاً. فما شهدَه العالَمُ التركيُّ في العديدِ من أصقاعِ المعمورةِ من البلقانِ إلى القوقاز، ومن آسيا الوسطى إلى الشرقِ الأوسط، وما عاناه من انقسامٍ وتشتتٍ وعبادةٍ عمياء لإلهِ الدولةِ القوميةِ ومن تكالبٍ على بعضِه بعضاً بسببِ العقلياتِ الميتافيزيقيةِ والوضعيةِ الاستشراقية؛ كلُّ ذلك لا يُمكنُ تخطيه، ولا إعادةُ لَمِّ أشلائِه ضمن إطارِ المبادئِ العامرةِ بالمساواةِ والحريةِ والديمقراطية؛ إلا من خلالِ نظريةِ الأمةِ الديمقراطية.

إنّ الدولةَ القوميةَ بالنسبةِ إلى بلدٍ قابلٍ للانقسامِ في كلِّ لحظة مثل إيران، هي أَقربُ ما تَكُونُ إلى قنبلةٍ ذَرّيةٍ مزروعةٍ في قاعِه. فبالرغمِ من كل بهلوانياتها الحداثوية، إلا أنّ القومويةَ الشيعية، التي تُزيدُ من تأجيجِ النزعاتِ الدولتيةِ القوميةِ دون انقطاع، غيرُ قادرةٍ على الحدِّ من انقسامِ إيران وتشتتِها. بل إنها، تُسَرِّعُ من وتيرةِ ذلك بالمقابل. لذا، فنظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ بالنسبةِ إلى إيران على وجهِ التخصيص، هي بمثابةِ الدواءِ الذي ينبغي تناوُلُه يومياً. والشعبُ الإيرانيُّ الذي طالما تصدى للحداثةِ الرأسمالية بثقافتِه العريقة، لا يُمكنُ الارتقاءُ به إلى العالَمِ الحافلِ بالمساواةِ والحريةِ والديمقراطية، والذي اندفعَ وراءَه على مرِّ التاريخ؛ إلا بواسطةِ ذهنيةِ الأمةِ الديمقراطيةِ القادرةِ على تطهيرِ دربِه من المؤامراتِ والاغتيالاتِ الدولتيةِ القوميةِ المشحونةِ بالنزعةِ الحربية، وعلى إيصالِه إلى سلامٍ مُشَرِّفٍ مستدام.

تُعاشُ في يومِنا إحدى أفظعِ نكباتِ مأزقِ الدولةِ القوميةِ على خطِّ أفغانستان–باكستان. علاوةً على أنّ إشكاليةَ كشمير المرتبطةَ بذلك، تنبعُ تماماً من الدولتيةِ القومية. حيث جَرَت، ولا تزالُ تجري المعاناةُ من قضيتَي باكستان–الهند وباكستان–بنغلادش، كثمرةٍ أفرَزَتها نفسُ العقلياتِ القوموية. فحلولُ الدولةِ القوميةِ وحالاتُها السلميةُ إنما تُوَلِّدُ الحربَ واللاحلَّ بطبيعةِ الحال. هذه الأمثلةُ الملموسةُ أيضاً توضحُ هذه الحقيقةَ بشكلٍ فاقع. إذ دارت المساعي لتطبيقِ الدولةِ القوميةِ على أفغانستان، متجسدةً في نماذجِ الجمهوريةِ والمَلَكيةِ والاشتراكيةِ المشيدة. والنتيجةُ كانت مجتمعاً أفغانياً منفلتاً من قيودِه، ويتخبطُ في أجواءِ العنفِ الطائشِ الذي لا يأبَهُ بأيِّ ضابطٍ أو رادع، ومنهاراً وفاقداً قدرتَه على تأمينِ ديمومتِه. وعليه، لا يمكنُ التفكيرُ في ذهنيةٍ أو إرادةٍ مؤهَّلةٍ للَمِّ أشلاءِ هذه المجتمعاتِ ثانيةً، وللارتقاءِ بها إلى حياةٍ أكثر حريةً وديمقراطية؛ فيما عدا نظريةِ الأمةِ الديمقراطيةِ ومصطلحاتِها. حيث من العصيبِ الوصولُ بالقضايا الاجتماعيةِ إلى الحلِّ بنيوياً، ما لَم تُحَلَّلْ ذهنياً.

نظرية الأمة الديمقراطية وآفاق الحل

تُشَكِّلُ ذهنيةُ الأمةِ الديمقراطيةِ الإطارَ الأكثر توحيداً للشعوبِ والثقافاتِ المتميزةِ بالغنى الكبير، والممتدةِ من آسيا الوسطى حتى بلادِ الهند. علماً أنّ الثقافاتِ والشعوبَ الآهلةَ في هذه المناطقِ طالما عاشت سويةً على مرِّ التاريخِ في كنفِ إمبراطورياتٍ وأسقُفٍ سياسيةٍ مشتركةٍ من النوعِ الكونفدراليّ، متمكنةً بذلك من الحفاظِ على وجودِها وخصوصياتِها، حتى وإنْ ليس بالدرجةِ المُثلى. ولا مهربَ لهذه المجتمعاتِ من المزيدِ من الانحلالِ والغرقِ في غمارِ التصارع، ما دامت الذهنيةُ الدولتيةُ القوميةُ قائمة، سواء بطرازِها الدِّينَويِّ أم القومويِّ العلمانيّ. فهي تَعرضُ الإسلامَ (الذي تُرَوِّجُ دائماً لامتثالِها له) على أنه أيديولوجيةُ إرهابٍ ووعيد، مُضفيةً المساوئَ القصوى على هذه الشريعةِ أيضاً. لذا، يتحتمُ تطويرُ الاتحاداتِ الإقليميةِ أولاً، والاتحاداتِ الوطنيةِ الديمقراطيةِ على مستوى الشرقِ الأوسطِ ثانياً، بحيث تَكُونُ متداخلةً مع بعضِها البعض. ويجب تطبيقُها في إيران وفي تلك المساحاتِ الفسيحةِ على حدٍّ سواء. فالبديلُ الأنسبُ للانهيارِ الكثيفِ الذي تشهدُه منذ الآن الدولُ القوميةُ من الطرازِ الباكستانيِّ بوجهٍ خاصّ، إنما هو مشروعُ “الوحدة الوطنية الديمقراطية”، الذي سيُطَوَّرُ على صعيدِ الشرقِ الأوسط.

تلعبُ نظريةُ الأمةِ الديمقراطيةِ ومصطلحاتُها دور الحلِّ المصيريِّ بالنسبةِ لحقيقةِ إسرائيل أيضاً، باعتبارِها النواةَ المهيمنةَ للدولةِ القومية. ثمة طريقان بشأنِ مستقبل إسرائيل. الطريقُ الأولُ هو تحوُّلُها إلى إمبراطوريةٍ إقليميةٍ تأسيساً على إشعالِها الدائمِ لفتيلِ الحربِ بغيةَ تمكينِ ديمومةِ هيمنتِها وفق المسارِ الحاليّ. فمن المعلومِ أنّ لإسرائيل مشروعٌ في بسطِ نفوذِها من النيلِ إلى الفرات، بل وحتى إلى أبعد من ذلك. إنه مشروعٌ خُطِّطَ له لأجلِ ما بعد عهدِ الإمبراطوريةِ العثمانية. ورغمَ قطعِ أشواطٍ لا يُستَخَفُّ بشأنِها، إلا إنه بالمقدورِ الإشارةُ إلى أنه لا يفتأُ بعيداً عن بلوغِ مآربِه. وكونُ إيران أيضاً (التي باتَت تقفُ في وجهِها مؤخراً) تضمرُ حساباتٍ مهيمنةً مماثلة، إنما يُفضي إلى التوترِ فيما بينهما. إلى جانبِ معاناتِها من توترٍ مشابهٍ مع تركيا أيضاً، رغمَ عدمِ الجزمِ بمدى جديتِه. بناءً عليه، فموضوعُ الحديثِ هنا هو سياقُ صراعٍ على الهيمنةِ الإقليمية، والذي يَبدو أنه سيمرُّ مشحوناً بالاشتباكاتِ الطاحنة. وتلك الحساباتُ المهيمنةُ المتبادلةُ بذاتِ عينِها، هي التي تُوَلِّدُ القضايا النابعةَ من الدولةِ القومية، والتي لا مفرَّ من تفاقمِها طردياً.

الطريقُ الثاني أمام إسرائيل والشعبِ اليهوديّ، هو الخروجُ من الطوقِ المُحاصَرِ بالأعداءِ المتربصين، والانضمامُ إلى مشروعِ “اتحادِ الأممِ الديمقراطيةِ في الشرقِ الأوسط”، واستلامُ زمامِ المبادرةِ الإيجابيةِ لتحقيقِ الانطلاقةِ بالتأسيسِ على ذلك. فبمقدورِ رأسِ المالِ الفكريِّ والماديّ، الذي تستندُ إليه إسرائيل، أنْ يؤديَ دوراً بالغَ الأهميةِ من أجلِ مشروعِ “اتحادِ الأممِ الديمقراطية”. إذ بوسعِها تعزيزُ شأنِها أكثر كأمةٍ ديمقراطية، وتعميمُ ذلك على نطاقٍ أرقى لاتحادِ الأممِ الديمقراطيةِ على صعيدِ الشرقِ الأوسط، مُحَقِّقةً بذلك الأمنَ واستتبابَ السلامِ المستدامِ الذي هي في مسيسِ الحاجةِ إليه.

تتعلقُ أفظعُ الكوارثِ التي أسفرَت عنها الدولةُ القوميةُ بالتطهيرِ العرقيِّ الذي تعاني منه شعوبُ الشرقِ الأوسط. فقد آلَت تجاربُ الدولةِ القوميةِ بالشعوبِ الهيلينيةِ والأرمنيةِ والسُّريانيةِ والكردية، والتي وقعَت في فخِّ القومويةِ الباكرةِ في بلادِ الأناضول وميزوبوتاميا، آلت بها في القرنِ الأخيرِ إلى حافةِ التصفية؛ رغم أنها تمثلُ أعرقَ الثقافاتِ المحليةِ التي عرفَها التاريخ. فطيشُ قومويةِ الأمةِ الحاكمةِ في خلقِ مجتمعٍ قوميٍّ نمطيٍّ منضوٍ تحت لواءِ حدودٍ صارمةٍ وقطعية، بات بالنسبةِ للشعوبِ كارثة حقيقيةً بكلِّ ما للكلمةِ من معان. وعليه، ما كان لهذه الكوارثِ أنْ تُعاشَ لولا المفهومُ القومويُّ للحداثةِ الرأسمالية. فالرأسماليةُ هي مَن خلقَ النخبةَ التركيةَ البيضاء. ومحالٌ التفكيرُ في برامجِ خلقِ أمةٍ نمطيةٍ بصورةٍ منفصلةٍ عن الحاجةِ إلى مُراكمةِ رأسِ المال. ليس الأتراكُ مَن يجبُ تحميلُهم مسؤوليةَ الإبادةِ العرقيةِ على الصعيدِ التصنيفيّ. بل إنها مجموعةٌ رعناء لهثَت في وقتٍ ما وراءَ الرأسماليةِ المِلّية، تماماً مثلما حصلَ لدى الألمان. فمسؤوليةُ إيقاظِ وحشِ الدولةِ القوميةِ من سُباتِه ليست من نصيبِ قومويّي الأمةِ الحاكمةِ وحسب. بل ومن نصيبِ قوميّي الأمةِ المسحوقةِ أيضاً. ونظراً لاستحالةِ بثِّ الروحِ مجدداً فيمَن تمّت إبادتُهم، فلا يُمكنُ إلا لذهنيةِ الأمةِ الديمقراطيةِ أنْ تساعدَ تلك الشعوبَ بأقلياتِها المتبقيةِ في الحفاظِ على وجودِها بثبات. وعلى سبيلِ المثال، فعندما يُرادُ بسطُ نفوذِ الدولةِ القوميةِ التركيةِ البيضاء في إستنبول، فهذا ما مفادُه إصدارُ الفرمانِ أو قرعُ أجراسِ الموتِ فيما يتعلقُ بكافةِ الثقافاتِ التاريخيةِ الموجودةِ في هذه المدينة. وبالمرورِ بالتصفيةِ الثقافيةِ دون انقطاع، تبقى أمامنا إستنبولٌ بيضاء ذات ثقافةٍ أحادية. وهذا ما لن يختلفَ بشيءٍ عن الفاشيةِ الثقافية. أما إستنبول التي تَسودُها ذهنيةُ الأمةِ الديمقراطية، فواضحٌ أنها ستصبح إستنبول التي تزخرُ بالغنى الثقافيِّ التاريخيّ.

بالوسعِ النظرُ إلى ثقافاتِ الأناضولِ وميزوبوتاميا أيضاً من وجهةِ النظرِ هذه. حيث بمقدورِ ذهنيةِ الأمةِ الديمقراطية، دون غيرِها من الذهنيات، أنْ تجمعَ شملَ جميعِ الثقافاتِ التاريخيةِ في أجواءٍ حافلةٍ بالسلامِ والمساواةِ والحريةِ والديمقراطية. فبينما تُنشِئُ كلُّ ثقافةٍ نفسَها كمجموعةٍ وطنيةٍ ديمقراطيةٍ من جهة، فبمقدورِها من الجهةِ الثانيةِ أنْ تحيا مع الثقافاتِ الأخرى المتشابكةِ معها ضمن اتحاداتٍ وطنيةٍ ديمقراطيةٍ أعلى. ولا تبقى ثمة حاجةٌ لصهرِها بعضَها بعضاً، بعدَ تخطي مفهومِ الأمةِ الأحادية. وبدلاً من ذلك، يجري العيشُ ضمن اتحاداتٍ ثقافيةٍ متكاملة، مثلما حصلَ على مرِّ التاريخ. فنظراً لعدمِ تَمكُّنِ الأرمنِ والهيلينيين والسُّريانِ من رسمِ حدودِ دولةٍ قوميةٍ من أجلِهم، ونظراً لاضطرارِهم إلى تأمينِ سيرورةِ وجودِهم أيضاً؛ فإنّ الخيارَ الأنسبَ لذلك سيَكونُ ذهنيةَ الوحدةِ الوطنيةِ الديمقراطية، وكيانَ شبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ. ذلك أنّ العصرانيةَ الديمقراطيةَ هي الملاذُ الذهنيُّ الأخير، الذي ستأوي إليه –ولو متأخراً– الشعوبُ والمجموعاتُ الثقافيةُ التي مرّت بمراحل مشابهةٍ في عموم المنطقة. في حين أنّ شبهَ الاستقلالِ الديمقراطيّ هو نموذجُ إعادةِ التجسُّدِ المناسب.

ليست الكياناتُ الأثنيةُ والوطنيةُ لوحدِها مَن يُشَكِّلُ إرثاً وفيراً في المنطقة. بل إنّ الأديانَ والمذاهبَ أيضاً تُشَكِّلُ آفاقَ مجموعاتٍ فسيحة. لكنّ تمثيلَ الهيئاتِ الجديدةِ التي اتّخذَتها الأديانُ والمذاهبُ لنفسِها بأشكالِها التقليديةِ والعصرية، يُعَدُّ إشكاليةً جادة. فالدولةُ القوميةُ قضَت على قسمٍّ كبيرٍ منها أيضاً. لكن، ونظراً لتفسخِها، فإنّ تعبيرَها عن نفسِها لأجلِ هذا الإرثِ الزخمِ للثقافةِ التاريخيةِ أمرٌ غيرُ ممكن، إلا ضمن إطارِ نظريةِ الأمةِ الديمقراطيةِ ومصطلحاتِها. كما إنّ الأمةَ الديمقراطيةَ وشبهَ الاستقلالِ الديمقراطيّ يُعتَبَران أفضلَ نموذجٍ لأجلِ وعيِها الذهنيِّ وبُناها الموجودةِ في آنٍ معاً. وعليه، فنموذجُ المجتمعِ الوطنيِّ الديمقراطيِّ بالنسبةِ إلى كافةِ ميادينِ المجتمعِ التاريخيِّ المماثلة، يُشَكِّلُ ضمانَ السلامِ والمساواةِ والحريةِ والحياةِ الديمقراطيةِ في وجهِ كارثةِ الدولةِ القومية.

الدولة القومية والتجزئة

وضعُ الكردِ الذين جزّأَتهم الدولةُ القوميةُ في الشرقِ الأوسط، ونظَّمَت مختلفَ أنواعِ الإبادةِ والصهرِ بحقهم في كلِّ جزءٍ على حدى؛ هو كارثةٌ مفجِعةٌ بكلِّ معنى الكلمة. فلا تصفيتُهم الجسديةُ ولا الثقافيةُ تتحققُ على الفور. بل يكادُ الكردُ يُشبِهون مخلوقاً يُنازِعُ الموتَ على المدى الطويل. إنهم شعبٌ لا نظير له البتة في عمومِ العالم. إذ لَم يُعَوَّقْ هذا الشعبُ ذهنياً فقط. بل وقُطِعَت أوصالُه جسدياً أيضاً. وباتَت كينونةُ الجريحِ المجتمعيِّ نمطَ حياةٍ لديه. فلا تَسري لديه الحياةُ التقليديةُ القديمة، ولا الحياةُ العصرية. أما فرصةُ الاختيار، فكانت بالأصلِ مسلوبةً منه حتى الآونةِ الأخيرة. ما من شكٍّ في أنّ هذا الوضعَ ينبعُ من الدولِ القوميةِ التي حثَّت الحداثةُ الرأسماليةُ على تأسيسِها. أما مبادراتُ الكردِ على مسارِ الدولةِ القومية، فظلّت قاصرةً عن النجاح، ولَم يحالفها الحظُّ بسببِ تنافُرِ مصالحِهم مع مصالحِ الحداثةِ الرأسمالية. في حين أنّ الدولةَ القوميةَ التي يُرادُ تشييدُها في كردستان العراق في يومِنا مرتبطةٌ عن كثب بحساباتِ الحداثةِ الرأسماليةِ في الهيمنة. فقد تصبُّ الدولةُ القوميةُ الكرديةُ الصغرى في خدمةِ النظامِ القائم. لكنّ الخطرَ هو أنها قد تؤدي أيضاً إلى مجازر وإباداتٍ جماعيةٍ جديدة، بمجردِ قولِ النظام: “إنها ليست في صالحي”. ونظراً لتخصيصي القِسمَ الأكبرَ من المرافعةِ للظاهرةِ الكرديةِ والقضيةِ الكرديةِ وسُبُلِ حلِّها، فسأكتفي بالقولِ أنّ ما يتضحُ هو أنّ الأمةَ الديمقراطيةَ تُعَدُّ أنسبَ نموذجٍ للخلاصِ من هذا الواقعِ (أو اللاواقع) الفجيع، الذي أَعَدتُ صياغةَ تعريفِه بإيجاز. فعلى صعيدِ الذهنيةِ والبنية، تُوَفِّرُ الأمةُ الديمقراطيةُ وشبهُ الاستقلالِ الديمقراطيّ إمكانيةَ العيشِ المشتركِ بتَشارُكِ الإدارات، دون هدمِ الدولِ القوميةِ القائمة. حيث تُلاحَظُ أمثلةُ ذلك بكثرةٍ في عمومِ العالَم.

إنّ البديلَ لدعاءِ “جمهورية كردستان المستقلة الموحدة”، الذي يُسَلِّمُ به الكردُ بإيمانٍ لا يتزعزع، هو “الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ الكردستانية”، التي لا تَمَسُّ الحدودَ السياسيةَ القائمة، بل وبنقيضِ ذلك، فهي تجعلُ من هذه الحدودِ حجةً لبناءِ “الوحدة الوطنية الديمقراطية في الشرقِ الأوسط”. بمقدورِ العديدِ من المجموعاتِ الشعبيةِ والثقافيةِ أنْ تُنَظِّمَ نفسَها ضمن هذا النموذجِ على شكلِ اتحاداتٍ فيدرالية. وبإمكانِ شتى المجموعاتِ المفعمةِ بالمساواةِ والحريةِ والديمقراطيةِ أنْ تحيا معاً على مختلفِ الأصعدةِ الأثنيةِ والدينيةِ والمذهبيةِ والجنسية، في أجواءٍ من السلمِ المستتبِّ داخل نفسِ المنطقةِ أو نفسِ المدينة. وكلما قامت “الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ الكردستانيةُ” بتطويرِ نموذجِ الأمةِ الديمقراطيةِ الخاصِّ بها، فسيغدو بوسعِ كلِّ جزءٍ أنْ يتوجهَ بسهولةٍ نحو بناءِ اتحاداتٍ مشابهةٍ مع مجتمعاتِ الجوارِ التي يُشاطرُها العيش. وإذ ما تصوَّرنا أنّ كياناتٍ مشابهةً قد طُوِّرَت في كلٍّ من تركيا وإيران والعراق وسوريا، فمن الجليِّ أنّ “الكونفدراليةَ الديمقراطيةَ الكردستانية” التي سعينا إلى شرحِها، ستصبحُ نواةَ “الوحدةِ الوطنيةِ الديمقراطيةِ في الشرقِ الأوسط”. هذا وثمة إمكانيةٌ لإنجازِ الظاهرتَين بمنوالٍ متداخل. والتكامُلُ الاجتماعيُّ والتاريخيُّ للشرقِ الأوسطِ يستلزمُ ذلك من الأساس.

مقابل ذلك، فالحظُّ لن يحالفَ كثيراً “مشروعَ الشرقِ الأوسطِ الكبير”، الذي سعَت أمريكا إلى طرحِه. فهذا المشروعُ يرتكزُ بالأصلِ إلى الدولِ القومية. والعديدُ من المشاريعِ المماثلةِ قد زَجّت الشرقَ الأوسطَ في مزيدٍ من التعقيد. والأوضاعُ التي نَمّ عنها آخِرُ مشروع، لَم تَكُ مختلفةً عن ذلك. حيث لن يستطيعَ أيُّ مشروعٍ إنقاذَ الشرقِ الأوسطِ من أزماتِه الغائرةِ وقضاياه العالقة، أو تَجنيبَه الحروبَ والاشتباكاتِ الدموية؛ ما لَم يتخطَّ منطقَ الدولةِ القومية. ونظراً لإصابةِ “الجامعةِ العربية” و”منظمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ” بالعُطبِ حصيلةَ منطقِ الدولةِ القوميةِ عينِه، فإنهما لَم تتمكنا من صياغةِ الحلِّ لأيةِ قضيةٍ كانت. ولا يمكنُ أنْ تتوفرَ لديهما فرصةُ الحلّ، ما لَم تتجاوزا الذهنيةَ الحاليةَ وبناها القائمة. أما حروبُ بسطِ النفوذِ التي تشنُّها إيران وتركيا عن طريقِ حزب الله والقاعدة ضد أمريكا، وكذلك ضد إسرائيل بوصفِها قوةً مهيمنةً محلية؛ فلن تذهبَ في دورِها أبعدَ من إيصالِ القضايا إلى نفقٍ مسدود. كما إنّ حساباتِ اقتطاعِ الحصصِ قد تنقلبُ بلاءً عليهما. والوضعُ الذي آلَت إليه جميعُ ألاعيبِ الدولةِ القومية، الجديدةِ منها والقديمة، هو وضعٌ مسرودٌ على الملأ. أي أنّ وضعَ الشرقِ الأوسطِ الذي ازدادَ تفاقماً تحت اسمِ “نحن نحلُّ المشكلة، ونُزاوِلُ دبلوماسيةَ (صفْر مشكلة)”، والذي صُيِّرَ أكواماً من القضايا المتفاقمة والعقيمة؛ إنما هو وضعٌ بنيويٌّ مثلما سردنا آنفاً بكلِّ علانية. وهو يتأتى من الدولةِ القوميةِ لا غير. ومثلما ذَكرنا بنفسِ العلانية، فإنّ ذهنيةَ الأمةِ الديمقراطيةِ وكيانَ شبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ، اللذَين تتميزُ بهما العصرانيةُ الديمقراطية، يُشَكِّلان النموذجَ أو البراديغما الجديدةَ المفعمةَ بالمساواةِ والحريةِ والديمقراطية، والأنسبَ للخلاصِ من وضعِ الفوضى. إنه نموذجٌ يدلُّ كلَّ فردٍ ومجتمعٍ على الدربِ المؤديةِ إلى استتبابِ الأمنِ والسلام.

لقد فَرَضَت تجربةُ الفاشيةِ في أوروبا خلال الحربِ العالميةِ الثانيةِ أنْ تُعيدَ الحداثةُ النظرَ ثانيةً في مشروعِ المجتمعِ النمطيّ. فعُمِلَ عن طريقِ مشروعِ الاتحادِ الأوروبيِّ على الرجوعِ إلى التعدديةِ الثقافيةِ كبديل. وإلى جانبِ مشاطرةِ ما وراء الحداثةِ للتعدديةِ الثقافيةِ كقيمةٍ أساسيةٍ مضموناً، إلا إنها بعيدةٌ عن أنْ تَكُونَ بديلاً للحداثةِ الرأسمالية. أما جميعُ الثقافاتِ التي خارجَ نطاقِ الهويةِ الثقافيةِ الرسمية، فيُفرَضُ عليها في نهايةِ المطافِ أنْ تصبحَ هامشيةً وتُواجِهَ حقيقةَ التصفيةِ والزوال، تلقائياً كان أم بالإبادةِ غيرِ المباشرة: بأساليبِ القمعِ والاستغلالِ الرأسماليّ أو عبرَ سياساتِ الدولةِ القوميةِ في خلقِ مجتمعٍ نمطيٍّ رسميّ. والسبيلُ الأصحُّ للوقوفِ في وجهِ ذلك ولصَونِ وجودِها الثقافيِّ وجعلِه حراً طَليقاً، هو تَبَنّي مفهومِ الهويةِ الثقافيةِ منفتحةِ الأطراف، وتوحيدُها مع الثقافاتِ الأخرى في تركيبةٍ جديدة، وصياغةُ مشاريعِ العيش المشترك الأرقى. هذا وتُعَدُّ الأمةُ الديمقراطية، المواطَنةُ الدستورية، الجمهوريةُ الديمقراطية، ومفهومُ الثقافةِ التعدديةِ والوطنِ التعدُّدِيِّ بعضاً من هذه المشاريع الأساسية. أما أساليبُ السياسةِ الديمقراطيةِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِّ وشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ، فهي وسائلُ التطبيقِ الأساسيةُ لتلك المشاريع. من هنا، فحلُّ العصرانيةِ الديمقراطيةِ حاجةٌ ماسّةٌ ومصيرية، سواء للحفاظِ على الثقافاتِ التقليديةِ وتأمينِ حريتِها، أم في سبيلِ عيشِها على شكلِ تركيبةٍ جديدةٍ مع الثقافاتِ العصرية.

سمات الهوية الكردية

تدورُ المساعي راهناً حول نعتِ الواقعِ الكرديِّ بالهويةِ الكردية. وكلمةُ الهويةِ تُقابلُ لفظَ الوجود. والحالُ هذه، فالخاصيةُ الأوليةُ التي تقتضي التحليلَ والتقييم، تتعلقُ بماهيةِ وسِماتِ الهويةِ الكردية. بمعنى آخر، لا يمكنُ استيعابُ تَكَوُّنِ الواقعِ الكرديّ (أو الهويةِ الكرديةِ حسبَ التعبيرِ الراهن) إلا بالإدراكِ الشامل والتحليلِ الواسعِ لكلِّ الممارساتِ المُطَبَّقةِ بحقِّه (سواء خلال ماضيه التاريخيِّ المديد، أم تلك الخاصة بالزمانِ “الحاضر”)، والتي هدَفَت إلى بنائِه بعد إخراجِه من كينونتِه (Xwebûn) على جميعِ الصُّعُد. حينها يتسمُ هذا الإدراكُ بقيمةِ الحقيقة. فبقدرِ أهميةِ البحوثِ المعنيةِ بتطورِ الكردِ أو بالكردِ الأوائلِ في التاريخ؛ فإنّ دراسةَ شتى أنواعِ الممارساتِ التي يُواجِهُها الواقعُ الكرديُّ راهناً تتميزُ أيضاً بأهميةٍ مماثلة. لن أدخلَ في التكرار، نظراً لقيامِنا سابقاً بتحليلِ العلاقةِ بين التاريخِ والحاضر. ولكن، من الضرورةِ بمكانٍ الإدراكُ يقيناً أنه لا يمكنُ تعريفُ أيةِ ظاهرةٍ اجتماعيةٍ بالاقتصارِ على الأساليبِ التحليليةِ الحاضرة دون البحثِ في واقعِها ضمن مسارِ التاريخ. وأنه في حالِ تناوُلِها خارجَ نطاقِ تاريخانيتِها، فسيَكُونُ إدراكُ واقعِها الاجتماعيِّ مشحوناً بالأخطاءِ والنواقص. ولهذا السببِ بالذاتِ فإننا نبحثُ في كلِّ الوقائعِ الاجتماعيةِ التي نتناولُها ضمن إطارِ تاريخانياتِها.

وكونُ الثقافةِ الإسلاميةِ تلعبُ دوراً مهماً في الهويةِ الثقافيةِ الكردية، إنما أثَّرَ في ذلك أيضاً. فنفوذُ الميولِ الطرائقيةِ داخلَ المجتمعِ الكرديِّ منذ مئاتِ السنين، كان يجعلُ من خيارِ الفاشيّةِ التركيّةِ الخضراء عاملاً أسهلَ استخداماً. أما ممثلو جناحَي الفاشيةِ الآخَرَين داخلَ الجيشِ وضمن الأحزابِ السياسيةِ يتصدرُها حزبا CHP وMHP؛ فرفضوا بحِدّة هذا الانزلاقَ الداخليَّ للسلطة. وبادروا إلى أربعِ تجارب انقلابيةٍ منذ عام 2001 وحتى عام 2007. لكنّ افتقارَهم إلى الدعمِ الأمريكيِّ والأوروبيّ لَم يفسح المجالَ أمامهم لإحرازِ النجاحِ المأمول. علاوةً على أنّ مُوالاةَ AKP المفرطةَ لرأسِ المالِ الماليِّ العالميِّ قد عَزَّزَت من تصييره الخيارَ الوحيد، بل ومن تربُّعِه على عرشِ السلطةِ لوحدِه. ينمُّ وصولُ AKP إلى السلطةِ عن مرحلةِ هيمنةٍ جديدةٍ داخل الدولة. فهيمنةُ الجمهوريةِ التركياتيةُ البيضاء، التي عَمَّرَت ثمانيةَ عقودٍ بأكملِها، قد تنحَّت عن مكانِها رويداً رويداً وبمخاضاتٍ أليمةٍ لصالح الفاشيةِ التركيةِ الخضراء التي ارتدَت لباسَ الإسلامِ المعتدلِ في الجمهورية. لا ريب أنّ هذا الوضعَ لا يدلُّ على غزوِ الدولةِ برمتِها. ولكنّ السيرَ على هذا الدربِ قد بدأ. فبدلاً من الفاشيةِ التركيةِ البيضاء المتمركزةِ حول أنقرة، تسير الفاشيةُ التركيةُ الخضراءُ المتمركزةُ حول قونيا–قيصري، وتمضي بخُطى واثقةٍ على دربِ التحولِ إلى قوةٍ مهيمنةٍ جديدةٍ للجمهورية. ويُخَطَّطُ منذ الآن بكلِّ علانيةٍ لاستقبالِ الذكرى السنويةِ المائة لتأسيسِ الجمهورية التي تُصادِفُ سنةَ 2023م تحت شمسيةِ هذه الهيمنة.

سوف تُحَصَّنُ الماهيةُ الدولتيةُ القوميةُ للهويةِ التركيةِ بالأجهزةِ الإسلامويةِ السُّنِّيّةِ الأيديولوجيةِ في هذا العهدِ الجديدِ من الهيمنة، إلى جانبِ حفاظِها على ذاتِها مثلما هي. بينما سيعاني الكردُ من الإشكاليةِ الأصل في الهوية. فإبرامُ قِسمٍ من الجيشِ التحالفَ مع قوةِ الهيمنةِ الجديدةِ تلك، يتأتى من وثوقِه بالدورِ المهم الذي ستتكفَّلُ به الأجهزةُ الأيديولوجيةُ الإسلامويةُ في قمعِ الهويةِ الكرديةِ والقضاءِ عليها. وقد لعبَ إنهاءُ وجودِ الجهازَين الأيديولوجيَّين الفاشيَّين الآخرَين إلى درجةِ الصفر دوراً مؤثراً في إقناعِ الهيئةِ القياديةِ الجديدةِ للجيشِ بذلك. علماً أنّ الهيئةَ القياديةَ للجيش، والتي دبَّرَت لانقلابِ 12 أيلول العسكريّ، كانت تتسمُ بميولٍ مشابهة. وكانت أواصرُها العضويةُ فيما بينها قد طفَت على السطح. الخاصيةُ الأخرى المهمةُ هنا هي علاقةُ القوةِ المهيمنةِ الجديدةِ مع رأسِ المالِ اليهوديِّ ومشتقاتِه الأيديولوجية. لكنّ بنيتَها الإسلاميةَ المعتدلة، وعلاقاتِها مع القوى والسلطاتِ الإسلاميةِ الأخرى؛ كانت ستؤولُ –دون بُد– إلى ظهورِ التناقضاتِ مع الصهيونيةِ الإسرائيلية. إلا إنّ هذا الوضعَ لا يشيرُ إلى انعدامِ صِلاتِ AKP مع رأسِ المالِ اليهوديِّ والأجهزةِ الأيديولوجيةِ اليهوديةِ الأخرى. بل بالعكس. إذ إنّ AKP على علاقةٍ متينةٍ إلى أقصاها مع الجناحِ الماليِّ العالميِّ والكونيِّ غيرِ الصهيونيِّ لرأسِ المالِ اليهوديّ، ومع أيديولوجيةِ الكرمشاكي اليهودية العالمية. أو بالأحرى؛ إنه يعني إحلالَ هذا الجناحِ محلَّ الجناحِ الصهيونيِّ وبنحوٍ أكثرَ قوة. أي أنّ AKP بمثابةِ وكالةِ رأسِ المالِ اليهوديِّ العالميِّ وأجهزتِه الأيديولوجية، وممثلّها في بلادِ الأناضولِ وجمهوريةِ تركيا؛ أكثر بكثيرٍ من كونِه حزباً تركياً عنصرياً أبيضَ الطابع.

لقد جُرِّبَت، وكانت ستُجَرَّبُ، أساليبٌ جديدةٌ في حبكِ المؤامراتِ بغيةَ القضاءِ على الهويةِ الكرديةِ في عهدِ القوةِ المهيمنةِ الجديدةِ تلك. ولأولِ مرةٍ جرت بروفاتُ ذلك علناً في أعوامِ التسعينياتِ تحت اسمِ “حزب الله في تركيا” (وهو الكيان الذي يُطلقُ عليه شعبُ كردستان اسمَ حزب الكونترا). وعلى حدِّ القولِ الذي أدلى به علانيةً مؤسِّسُ “قوات الدرك والاستخبارات ومكافحة الإرهاب JİTEM” العقيد عارف دوغان ؛ فقد كان حزبُ الكونترا كياناً شَكَّلوه هم بذاتِ أنفسِهم. والكلُّ على علمٍ أنّ هذا الكيان لعبَ دوراً مهماً في قتلِ ما يناهزُ العشرةَ آلاف إنساناً تحت اسمِ “فاعل مجهول”. وبعدَ هذه التجربة جرى الانتقالُ إلى المرحلةِ الثانيةِ من خلالِ AKP. فبينما كانت نزعةُ الإسلامِ السُّنِّيِّ المعتدلِ نموذجاً تصفويّاً أساسيّاً ووسيلةً أوليةَ لتطبيقِ النموذجِ الذي ارتآه AKP لأجلِ كردستان بمعيةِ حلفائِه (القوى الطرائقية والشركات القابضة المتحالفة معه، وبشكلٍ خاصٍّ الكيان المعروف باسمِ جماعة فتح الله غولان، بينما هو في حقيقتِه دولةٌ عميقةٌ شادَتها أمريكا ككونترا أخضر بدلاً من الكونترا الأسود القوموي المتطرف)؛ فإنّ البنيةَ التي ارتآها كقوةٍ مُحَرِّضةٍ جديدةٍ عوضاً عن حزب الكونترا، هي الكيانُ الذي نَنعتُه بكونِه ضرباً من ضروبِ “منظمة حماس الكردية”. إنّ خطةَ التصفيةِ الجديدة لا تُهَمِّشُ كلياً الأسلوبَين الفاشيَّين التركيَّين الأبيضَ والأسودَ القديمَين، بل إنها ذاتُ ماهيةٍ مُتَمِّمةٍ بالأرجح، وتنهمكُ بإعادةِ ترتيبِ المجالاتِ التي فشلوا في التأثيرِ عليها. وتعتمدُ على فصلِ تلك المجالاتِ إلى خمسةِ أو ستةِ أقسام: اقتصادية، اجتماعية، ثقافية–نفسية، عسكرية، سياسية، ودبلوماسية بموجبِ “مكافحة إرهاب PKK وامتداده في المدن متجسداً في KCK”؛ وترتأي ترتيبَها بنحوٍ أكثر انتظاماً وتركيزاً. وقد عملَ AKP، ولا يزالُ يعمل، على تنفيذ تلك الإجراءاتِ بوتيرةٍ سريعة، وخاصةً عن طريقِ “اتفاقيةِ دولما بهجه” التي أبرمَها مع الهيئةِ القياديةِ الرسميةِ للجيشِ في 4 أيار 2007م (الاتفاقية التي توصلَ إليها رئيس الوزراء أردوغان مع رئيس هيئة أركان الجيش حينذاك يشار بيوك آنيت، والتي أَقَرّ فيها الاثنان عدمَ الإفشاءِ بها حتى الممات)، وكذلك من خلالِ “اتفاقيةِ واشنطن” التي أبرَمَها مع أمريكا في 5 تشرين الثاني 2007م. وعليه، فعملياتُ القصفِ الجويِّ غير المسبوقة، تشاطرُ الاستخباراتِ لحظياً مع أمريكا، التمشيطاتُ ضد KCK، إغلاقُ “حزب المجتمع الديمقراطي DTP”، مبادراتُ المجتمعِ المدنيِّ البورجوازيِّ الكرديِّ الزائفة، الهجماتُ المستهدفةُ لفضائيةِ روج، التمشيطاتُ وحملاتُ الاعتقالِ الواسعةُ التي طالت الكردَ في البلدانِ الأوروبية، انتشارُ الشركاتِ القابضةِ في كافةِ المحافظاتِ الكردستانية، وإلحاقُ الأطفالِ بـ”المدارس الداخلية”؛ كلُّ ذلك وما شابهه من ممارساتٍ بالغةِ الأهمية، يَمدُّنا برؤوسِ الخيط التي لا يُستَهانُ بها بصددِ تلك الإجراءاتِ الجديدة. في الحقيقة، لقد أُقحِمَ الواقعُ الكرديُّ والهويةُ الكرديةُ في وضعٍ باتَ فيه مطَوَّقاً بحربٍ خاصةٍ هي الأشملُ في تاريخِه. إنها حربٌ ممنهجة ومدروسة على كافةِ الأصعدة (اقتصادياً، ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً، عسكرياً، دبلوماسياً، ورياضياً وما إلى ذلك). هذا ودارت المساعي لتقديمِ بعضِ الأمثلةِ المسماةِ بالانفتاحِ الديمقراطيّ (دورات تعليم اللغة الكردية، حرية الإعلام، فضائية TRT-6، توزيع الفحم والسلع البيضاء)، وعُمِلَ على الترويجِ لها واسعاً لإخفاءِ حقيقةِ تلك الإبادةِ والتسترِ عليها. زِدْ على ذلك استثماراتِ رأسِ المالِ في جنوبِ كردستان، والعلاقاتِ الدبلوماسية، والتحالفاتِ الثلاثية (التحالف العراقيّ–الأمريكيّ– التركيّ، والتحالف السوريّ– الإيرانيّ–التركيّ. أي إكمالُ الحصارِ الداخليِّ بالحصارِ الخارجيّ). وهكذا يَكُونُ قد أُطلِقَ العنانُ في الحياةِ العمليةِ لحربٍ علنيةٍ وسرية، مكشوفةٍ ومستورة، حربٍ خاصةٍ ومُبيدةٍ تطالُ المجالاتِ الاجتماعيةَ برمتِها، وهي الأوسع نطاقاً في التاريخ.

تتسمُ البنى الاحتكاريةُ لفترةِ السلطاتِ الداخليةِ المهيمنةِ الجديدةِ في الميادين الأيديولوجيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادية، والتي تُصادِفُ عهدَ انهيارِ الجمهوريةِ البيروقراطية؛ تتسمُ بفوارق مهمةٍ عن البنى القائمةِ في عهدِ تأسيسِها. فالأيديولوجيا الرسميةُ في عهدِ تشييدِ الدولةِ القومية كانت القومويةَ العلمانيةَ الوضعية. وكانت الآراءُ الداروينيةُ القاطعةُ سائدةً آنذاك. ولدى الإقرارِ بتشكيلِ ثقافةٍ نمطية، فإنّ القضاءَ على الثقافاتِ الأخرى، وفي مقدمتِها الوجودُ الثقافيُّ الكرديّ، كان يُعَدُّ أمراً شرعياً باسمِ التقدمية انطلاقاً من القانونِ الداروينيّ: “البقاء للأقوى”. هذا وكان قد طُبِّقَ القانونُ عينُه أثناء تشييدِ الدولِ القوميةِ في أوروبا أيضاً. والمحصلةُ كانت القضاءَ حتى درجةِ الإبادةِ على الثقافاتِ الباقيةِ خارجَ إطارِ الأيديولوجيا الرسمية. كما كان الطابعُ البيروقراطيُّ يوجِّهُ البورجوازيةَ التركيةَ المتسمةَ بهذه النزعةِ البيولوجيةِ إلى ممارساتٍ أكثر جوراً. أي إنّ مرتكِبي الإباداتِ المُطَبَّقةِ في بلادِ الأناضولِ كانوا قد استَقَوا قوتَهم الأيديولوجيةَ من هذه الآراءِ الوضعيةِ–البيولوجيةِ الفظة. بمعنى آخر، فإنّ القوةَ المهيمنةَ للبنيةِ الاجتماعيةِ الجديدةِ المُكَوَّنة هي البورجوازيةُ البيروقراطيةُ المتشكلةُ على يدِ الدولة (ما استُولِيَ عليه من أملاكِ غيرِ المسلمين ومدخراتِهم من رأسِ المال يلعبُ دوراً مهماً في هذا الإنجاز). ويَبدو أنه من غيرِ الممكنِ تشكيلُ البورجوازيةِ التركيةِ بأيِّ شكلٍ آخر. وكان قد أُفسِحَ المجالُ اقتصادياً أمام عمليةِ التصنيعِ لتتولى الريادةَ بالالتفافِ حول سوقٍ داخليةٍ منغلقة، وذلك من خلالِ مؤسساتِ الدولةِ الاحتكارية. في الحقيقة، كانت الاحتكاراتُ التجاريةُ والماليةُ والصناعيةُ متداخلة، وكلٌّ منها يُجعَلُ في مرتبةِ الصدارةِ في عهدِه. هذا وقد رُجِّحَ نموذجُ الرَّسْمَلَةِ الألمانيةِ منذ البدايةِ كضرورةٍ اضطرارية (إنه نموذجٌ يضعُ ثقلَه على التَّرَسْمُلِ بيَدِ الدولة). أما احتكارُ السلطةِ بذاتِه، فكان حُكماً ديكتاتورياً أوليغارشياً من حزبٍ واحد. وانطلاقاً من الاستغلالِ الرأسماليّ، فإنّ ارتباطَ بنيةِ السلطةِ بالفاشيةِ بالحبلِ السُّرِّيِّ أمرٌ مفهومٌ تماماً.

ونظراً لأنّ المُرادَ الأوليَّ للدولتيةِ القوميةِ المُشادةِ في ساحاتِ تلك البنيةِ الرئيسيةِ هو خلقُ مجتمعٍ نمطيّ، فإنّ العاقبةَ التي تنتظرُ الواقعَ الكرديَّ في هذه الحالة كانت التصفيةَ بالإباداتِ الجسديةِ والثقافية. وكيفما أنّ سياقَ القضاءِ على الكردِ كان سينمُّ عن العصيانِ كأمرٍ لا مهربَ منه، فإنّ تحريضَ المجتمعِ واستفزازه أيضاً كان من دواعي مآربِ التصفيةِ نفسِها. وقد كان يَسودُ الاعتقادُ بذلك بسببِ منظورِ الوضعية. إذ كان القضاءُ على الواقعِ الكرديُّ يُعتَبَرُ تقدماً. وقوى الدولتيةِ القوميةِ كانت واثقةً من نجاحِها التامِّ في تحقيقِ هذه التصفيةِ في أقصرِ وقت. والتعبيرُ عن ذلك في الدستورِ كان يتجسدُ في المادة: “التركيُّ هو أيُّ شخصٍ مرتبطٍ بالدولةِ التركيةِ من خلالِ رابطةِ المواطَنة”. تُعَرِّفُ الأيديولوجيا الوضعيةُ نفسَها ظاهرياً بأنها دُنيَويةٌ ظواهريةٌ علمية، وأنها البراديغما الثالثةُ والأخيرةُ للإنسانيةِ بعد الدين والميتافيزيقيا. أما مضموناً، فهي قالبٌ فكريٌّ ميتافيزيقيّ، ورأيٌ دنيويٌّ أضيق نطاقاً وأكثر فظاظةً ودوغمائية. إذ نتلمسُ هذه الحقيقةِ بأسطعِ أشكالِها في تعريفِ التركياتيةِ ضمن الدولةِ القوميةِ التركيةِ المرتكزةِ إلى الأيديولوجيا العلمانيةِ والقومية. فهي مقتنعةٌ في قَرارةِ نفسِها بالذهنيةِ القائلةِ بأنّ المرءَ سيغدو تركياً بمجردِ قولِها “كُنْ تركياً!”، وكأنه أمرُ الربِّ الذي يقولُ “كُنْ” فيكون! هكذا، ومثلما يُلاحَظُ في هذا المثال، فالعلميةُ السوسيولوجيةُ تسبحُ في فراغ، مُبَرهنةً بذلك على سيادةِ الطابعِ الوضعيِّ الميتافيزيقيِّ بشكلٍ فاقع. وكلّ ما يُمارَسُ بتعسفٍ جائر هو من دواعي ذلك. فحتى المُنَظِّرُ الأبُ للقومويةِ العنصريةِ نهال آتسز، قد وصفَ ممارساتِ التركياتيةِ البيضاء تلك بأنها “ترهيبُ التركياتية”.

مرحلةُ ما بين أعوام 1950–1980م هي فترةُ نضوجِ الفاشيةِ التركيةِ البيضاء. وما كان ممكناً تسييرُها إلا بالمؤامراتِ والانقلابات. وقد استمرَّت الديكتاتوريةُ الفاشيةُ الأوليغارشيةُ خلالَها محافِظةً على بنيتِها الأساسية، رغمَ بعضِ الممارساتِ المختلفة (تيار الديمقراطية البرلمانية ذات التعددية الحزبية، الانفتاح على الرأسماليةِ الليبرالية، وتقديم التنازلاتِ النسبيةِ عن النزعةِ العلمانية) بحُكمِ تغيُّرِ قوةِ الهيمنةِ الخارجية (حلولُ أمريكا محلَّ إنكلترا). في حين لَم تُسفر الصراعاتُ الاجتماعيةُ والطبقيةُ المحتدمةُ عن نتيجة. والمحصلةُ كانت انقلابَ 12 أيلول العسكريّ. وبحُكمِ الأجواءِ السائدةِ داخلياً وخارجياً (التوازنُ الخارجيُّ المختلُّ في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ بسببِ نشوبِ الثورةِ الإيرانيةِ واحتلالِ الاتحادِ السوفييتيِّ لأفغانستان، والتوازنُ الداخليُّ المختلُّ بسببِ العجزِ عن الحدِّ من صعودِ وانتعاشِ الكفاحِ الثوريِّ في الداخل)، فقد تزامَنَ الانقلابُ المُدَبَّرُ له مع مرحلةِ انهيارِ نظامِ الفاشيةِ التركيةِ البيضاء بمعناه التاريخيّ، وهدَفَ إلى الحيلولةِ دون حصولِ هذا الانهيار. لذا، وعلى الصعيدِ الأيديولوجيِّ اتُّخِذَت القومويةُ الإسلاميةُ التركيةُ أساساً بدلاً من الروح الوطنيةِ العلمانية. بينما في الحقلِ الاقتصاديِّ أُحرِزَ الانفتاحُ على التكامُلِ مع الاحتكاراتِ العالميةِ بدلاً من الانغلاقِ على الداخل، وتمَّ الانتقالُ من البورجوازيةِ التي يطغى عليها الطابعُ البيروقراطيُّ إلى ريادةِ رأسِ المالِ الخاص؛ وفي مجالِ السلطةِ السياسيةِ سَرَت الوصايةِ العسكرية. وقد تمّ الإرغامُ على الاعترافِ بدستورِ 12 أيلول الذي أَمَّنَ هذه الإجراءات. وهكذا استمرَّ نظامُ الوصايةِ لعهدِ الانهيارِ بالأغلبِ حتى حكومةِ بولند أجاويد الأخيرة (1999–2002م)، وأُمِّنَت ديمومتُه من خلالِ نظامِ حربٍ أهليةٍ بكلِّ معنى الكلمة. وبينما طُبِّقَ نظامٌ مُركَّزٌ من البَلادةِ واللامبالاةِ على المجتمعِ التركيّ، فقد جُرِّبَت شتى أنواعِ الحربِ الخاصةِ في كردستان. ولَربما شُيِّدَ فيها نظامٌ من الحربِ الخاصةِ الداخلية (بانتهاكِ دستورِهم فعلياً)، بشكلٍ قلَّما له مثيلٌ في التاريخ؛ ليبقى الدستورُ حبراً على ورق. وهكذا عصَفَت ريحُ إرهابٍ مُرَوِّع، سواء داخلَ الدولة (سياقُ التصفيةِ الشاملة الذي ابتدأَ بالقضاءِ على تورغوت أوزال والقائدِ العامِّ لقواتِ الدركِ أشرف البدليسي في 1993م)، أم انطلاقاً من الدولةِ صوب المجتمع (إفراغُ آلافِ القرى الكردية، الممارساتُ التي بلغَت حداً وحشياً في أقبيةِ السجون، جناياتُ الفاعلِ المجهولِ التي تتجاوزُ عشراتِ الآلاف، مجزرةُ فندق ماديماك في سيواس، عملياتُ الكونتر كريلا التي لا تنسجمُ مع أيةِ قوانينٍ حربية، الاعتقالاتُ التي تُضاهي مئاتِ الآلاف، وعملياتُ القتلِ التي تتعدى الأربعين ألفاً). لَربما حُدَّ من انهيارِ الدولةِ القوميةِ بناءً على ذلك، لكنّ الدولةَ خرجَت بمعناها الكلاسيكيِّ من كونِها دولة. أما الجمهورية، فلَم تُبْنَ بمعناها التنويريِّ بأيِّ حالٍ من الأحوال. بل واستسلَمَت للوصايةِ العسكريةِ بعد أعوامِ الثمانينيات.

لَم يقتصرْ سياقُ المقاومةِ الذي رادَه PKK منذ بداياتِ تلك المرحلة، والذي احتضنَ مشقاتٍ عويصةً للغاية، وتصاعدَ بنحوٍ بارزٍ مع قفزةِ 15 آب 1984م بشكلٍ خاصّ؛ لَم يقتصرْ فقط على الحيلولةِ دون القضاءِ على الحقيقةِ الكرديّةِ وجودياً، بل وقُطِعَت خلاله أشواطٌ مهمةٌ على دربِ الحريةِ أيضاً. وفي إطارِ الحربِ الخاصةِ المستمرةِ ضد الكردِ بدعمٍ مكثَّفٍ من قوى الهيمنةِ الخارجيةِ تتقدمُها أمريكا وإنكلترا وألمانيا، فقد تُرِكَ الكردُ لوحدِهم فيما خلا حفنة من الخَوَنةِ والمتواطئين، وفُرِضَت عليهم العزلةُ في كفاحِهم من أجلِ الوجودِ والحرية؛ وذلك مقابل استسلامِ تركيا اقتصادياً للنظامِ الماليِّ العالميّ، ومساندتِها التامةِ لسياساتِ تلك القوى في المنطقة، ومصادقتِها في المجالِ العسكريِّ على تضخيمِ الفرعِ التركيِّ لشبكةِ غلاديو التي تُعَدُّ الجيشَ السريَّ للناتو، وعلى استخدامِها في الحربِ الدائرة. بالتالي، لَبَّت جميعُ الدولِ القوميةِ متطلباتِ منافعِها بأقسى الأشكال، وانحازَت في هذه الوحشيةِ المُطَبَّقة، أو بقيت متفرجة. ونخصُّ بالذِّكرِ الدولةَ القوميةَ الإسرائيلية، التي وَسَّعَت في عام 1996م من نطاقِ اتفاقياتِها العسكريةِ السريةِ المُبرَمةِ منذ عامِ 1958م، مُصَعِّدةً بذلك من مستوى مؤازرتِها للدولةِ التركيةِ في حربِها الخاصة. إذ ما كان ممكناً تعريضُ أيةِ ثقافةٍ اجتماعيةٍ في بلادِ الأناضولِ وميزوبوتاميا للإبادةِ الجماعية، من دونِ دعمِ القوى المهيمنةِ في الحداثةِ الرأسماليةِ بحُكمِ مصالحِها (بما فيها روسيا الاتحادية). وقد كانت ميولُ انسياقِ رأسِ المالِ وراء الربحِ الأعظم مُعَيِّنةً في ظهورِ هذه النتيجة. وأَثبَتَ هذا الواقعُ حضورَه في الإبادةِ الثقافيةِ بحقِّ الكرد، والمتكاثفةِ طردياً بكلِّ سطوعٍ وبكلِّ ما تحتويه من خروجٍ على القانونِ والأخلاقِ منذ ما يزيدُ على المائةِ سنة. فإما غُضَّ الطرْفُ أو قُدِّمَ الدعمُ علانيةً للقضاءِ على الكياناتِ والمجموعاتِ الثقافيةِ المُعَمِّرةِ آلافاً من السنين، وذلك كرمى لمصالحِ رأسِ المالِ قصيرةِ المدى. لم تَكشِف العلاقةُ القائمةُ بين الدولةِ القوميةِ واحتكاراتِ رأسِ المالِ والإبادةِ الجماعيةِ عن نفسِها علانيةً في أيِّ بلدٍ من العالَم، بقدرِ ما هي عليه في كردستان. بل حتى إنّ “حركةَ التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ” تساومَت مع السلطاتِ التركية، ولَم تقدِّم الدعمَ اللازم.

اللعبةُ المهمةُ الأخرى المُطَبَّقةُ على الكردِ الباقين ضمن الحدودِ العراقية، هي إبرازُ الطابعِ البورجوازيِّ السُّنِّيِّ الزائفِ والمُشَوَّهِ في تكوينةِ الهويةِ الكرديةِ الوطنية. حيث يُرادُ تشكيلُ أمةٍ كرديةٍ اصطناعيةٍ تقتاتُ على أشنعِ حُثالاتِ القومويةِ البدائيةِ والرجعيةِ الإسلاميةِ السُّنِّيّةِ لدى الحداثةِ الرأسمالية؛ وذلك بعدَ إنكارِ وتفنيدِ الثقافةِ العشائريةِ والقَبَليةِ والعقائديةِ وفيرةِ الغنى والتنوعِ ضمن واقعِ الشعبِ والقومِ الكرديّ، الذي حمَلَ إلى يومِنا الحاليّ إحدى أكثر ثقافاتِ التاريخِ غِنى. وعوضاً عن المجتمعِ الوطنيِّ الديمقراطيّ، تَدورُ المساعي لخلقِ إدراكٍ معنيٍّ بحقيقةٍ زائفةٍ تشيرُ إلى أنّ الثقافةَ القوميةَ اللاديمقراطية هي الواقعُ الاجتماعيُّ الوحيدُ القادرُ على تمثيلِهم؛ نظراً لأنها تَعتَبِرُ الدولتيةَ القوميةَ يوتوبياها المقدسة، ولأنها منغلقةٌ على الحريةِ والمساواة، ومُعاديةٌ للمرأة.

يلعبُ الميراثُ التاريخيُّ نفسُه دوراً مهماً في تكوينِ الثقافةِ الإسلاميةِ أيضاً في العصرِ الوسيط. فالقِسمُ الأكبرُ من القرآنِ قد أُعِدَّ من التعاليمِ الزرادشتية. كما تتأتى نسبةٌ مهمةٌ من المعاييرِ العقائديةِ والأخلاقيةِ من تلك التقاليد. وما الإيزيديةُ سوى جزءٌ صغيرٌ لا يزالُ ينضحُ بالحياةِ ويأتي من أحشاءِ تلك التقاليد. فضلاً عن أنّ نصيباً مهماً من هذا الميراثِ يَسري في التقاليدِ الكردية أيضاً، العَلَويةِ منها والصورانيةِ واللورية.

شُيِّدَت الشيعيةُ الإيرانيةُ كتصنيف بناءً على تحالُفِ الكياناتِ القوميةِ التركمانيةِ والفارسيةِ والكرديةِ في وجهِ الإسلامِ السُّنِّيِّ السلطويّ. والشيخُ الكرديُّ صفي الدين الأردبيليّ هو مَن وضعَ الأرضيةَ المذهبيةَ للصفويين الذين هم أولُ سلالةٍ شيعية. لكنّ السلالاتِ التي يطغى فيها شأنُ التركمانُ الشيعة، والتي تناهِضُ السلالةَ العثمانيةَ التركيةَ السُّنِّيّة؛ لم تتمكنْ –هي أيضاً– من تَجَنُّبِ الإصابةِ بعَدوى السلطةِ مع مرورِ الأيام. فانحرفَت عن الكونفدراليةِ السياسيةِ التي تَرجحُ فيها كفةُ التقاليدِ الديمقراطية، متحولةً إلى نظامِ دولةٍ يطغى عليه الجانبُ المركزيُّ البيروقراطيّ. وأَضحى المذهبُ الشيعيُّ جزءاً من أيديولوجيا السلطةِ الرسمية. وعليه، بات الإسلامُ الشيعيُّ أيضاً سلطوياً ودولتياً مثلما الإسلامُ السُّنِّيّ، رغم عيشِ قِسمٍ مهمٍّ منه وفق التقاليدِ المناهِضةِ للسلطةِ حتى يومِنا. وبنحوٍ غريبِ الأطوار، يُمَثِّل جزءٌ مهمٌّ من الكردِ في إيران المعارَضةَ –وبالتالي الحقيقةَ– الديمقراطيةَ إزاءَ السلطةِ الشيعية، من خلالِ تقاليدِ إسلامٍ سُنِّيٍّ غيرِ متشدد. وقد دَأَبَت الكردايتيةُ الإيرانيةُ المعاصرةُ على تكوينِ ذاتِها في وجهِ السلطاتِ الشيعيةِ منذ مستهلِّ القرنِ التاسع عشر. فعصيانُ سمكو عام 1920م وتجربةُ جمهوريةِ مهاباد عام 1946م يُعَبِّران عن هذه الحقيقة. وقد أَثبَتَت تقاليدُ وحقيقةُ المقاومةِ تلك جدارتَها مرةً أخرى، بتصديها مؤخراً للجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ (للسلطةِ الإيرانيةِ الاستبدادية) بزعامةِ الخميني. أي إنّ الثقافاتِ الإسلاميةَ السلطوية، سُنِّيَّةً كانت أم شيعية، كانت بالنسبةِ للكردِ أَقرَبَ إلى اللباسِ المتَّسِخِ غيرِ اللائقِ بهم، والذي ارتَدَوه مُكرَهين. لذا، فإنّ الكردَ يَرمون تلك الألبسةِ الوسخة، ويتحَصَّنون بالألبسةِ الثقافيةِ الحقيقيةِ الخاصةِ بهم كلما لاحَت لهم فرصةُ الحرية.

فالواقعُ الوطنيُّ الكرديُّ المعاصرُ يسعى إلى تأمينِ وجودِه ونيلِ حريتِه في خضمِّ تيارَين متنافرَين. أولُهما؛ تيارُ القضاءِ عليه، إخراجِه من كونِه أمة، منعِه من التحولِ إلى مجتمعٍ وطنيٍّ حر، وبالتالي إفنائِه في النهاية؛ وذلك من خلالِ أساليب تنبعُ من الحداثةِ الرأسماليةِ في ظلِّ وضعٍ يتعدى كونَه مستعمَرة: بدءاً من الاحتلالِ والاستعمارِ والإبادةِ والتنكيلِ والتأديب، وصولاً إلى الصهرِ والتطهيرِ العرقيّ. الخاصيةُ الأوليةُ التي يتعينُ الانتباه إليها في هذا التيار هي أنه لا ينظِّمُ الإباداتِ الجماعيةَ التي يَطغى عليها جانبُ التصفيةِ الجسدية، كما الحالُ في إبادةِ اليهودِ والهنودِ الحمر والأرمن. بل ينظِّمُ الإبادةَ الثقافيةَ المُشَرعَنةَ عن طريقِ مجموعاتِ الكردايتيةِ الزائفةِ المليئةِ بالخونة، والتي تتركُ انطباعاً وكأنّ الكردايتيةَ منتعشةٌ دون أيِّ مَساسٍ بها. ثانيهما؛ هو التيارُ المُناقِضُ للأول تلقائياً أو المُتَّبَعُ بمنوالٍ واعٍ ومنَظَّمٍ وعملياتيٍّ يتطلعُ إلى تمكينِ الوجودِ كأمةٍ كردية، وإلى تأمينِ سيرورةِ ذلك الوجود، وتوحيدِ جميعِ أجزائِه وتحريرِها، وبالتالي يهدف إلى إنشاءِ المجتمعِ الوطنيِّ الكرديِّ الحرّ.

يتواجدُ هذان التياران على تضادٍّ مع بعضِهما بعضاً ضمن الهويةِ الكرديةِ المعاصرة. والصراعُ الدائرُ بينهما سيُبَيِّنُ إنْ كان التيارُ القاتلُ الذي يقضي يومياً على الحياةِ ومعانيها هو الذي سيتفوق، أم تيارُ الحياةِ الحرةِ المفعمةِ بالمعاني، والذي يُوجِدُ الحياةَ ويوَحِّدُها. هذا السياقُ المعاصرُ المستمرُّ طيلةَ القرنَين الأخيرَين، والذي بمقدورِنا تسميته بنضالِ الحفاظِ على الوجودِ القوميِّ وتحريرِه، سيتحددُ مصيرُه وفق النضالاتِ التي ستَخُوضُها قوى الحريةِ والديمقراطية باستراتيجياتٍ وتكتيكاتٍ شاملةٍ تَعملُ أساساً بالمقاومةِ التي سلكَتها في الحقولِ الأيديولوجيةِ والعسكريةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والدبلوماسية، وستظلُّ تسلكُها حتى آخرِ رمقٍ من أجلِ الوجودِ الثقافيِّ الكرديِّ.