بذور الفاشية البدئية الإسلاموية نحو الراديكاليةُ الإسلامويةِ اليمينيةِ الراهنة -2-

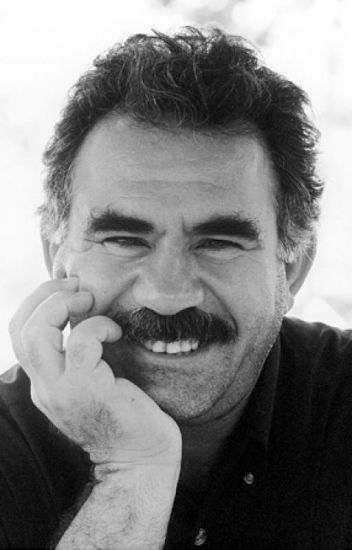

عبد الله أوجلان

عبد الله أوجلان

الفارق ما بين آلهة المجمّع السومريِّ والثقافة المعنوية والذهنية المجتمعية في عهد محمد

كانت آلهةُ المُجَمَّعِ السومريِّ تُصَوِّرُ بوضوحٍ المسؤولين الرفيعين في الدولةِ الجديدة. كان الفرزُ بسيطاً ومؤثِّراً. فهكذا فرزٌ كان مُقنِعاً ومُؤَمِّناً للشرعيةِ بما يكفي لتَلبيةِ مستوى الثقافةِ المعنويةِ في ذاك العصر. لكنّ الفرزَ الفظَّ للآلهةِ لَم يَكُن له أنْ يَكفيَ لهكذا شرعياتٍ وللثقافةِ المعنويةِ والذهنيةِ المجتمعيةِ في عهدِ محمد. علماً أنه لَم يَقتَصِر على تحطيمِ أصنامِ الكعبةِ التي تُذَكِّرُ بذاك الفرزِ كما فَعَل إبراهيم، بل قام بتصفيتها كلياً، واعتَبَرَ عبادةَ الأصنام من أشنعِ الذنوب. إذ كان جزاءُ ذلك الموتَ في الدنيا وجهنمَ السعير في الآخِرة. كان الإلهُ الجديد، أي الله، قد أَنجَزَ إحدى أعظمِ الثوراتِ المعنوية، بإلغائِه وحَظرِه لمُجَمَّعِ الآلهةِ المنحَدِر من أيامِ السومريين والمصريين. موضوعُ الحديثِ هنا هو “الثورةُ الإلهيةُ” أولاً. فما الذي اكتَسَبَه المجتمع بهذه “الثورة”؟ وماذا خَسِر؟ إنه سؤالٌ مختلف، ومناقشتُه مهمةٌ للغاية حسبَ اعتقادي. وقد يُفضي بدءُ النقاشِ تأسيساً على المقارنةِ بين علاقةِ تَعَدُّدِ الآلهةِ مع المجتمعِ التعدُّديِّ والديمقراطيةِ التعدُّدية، وبين علاقةِ المجتمعِ التوحيديِّ مع الديكتاتوريةِ المونارشية إلى نتائجَ مهمة.

مع ذلك، يَلُوحُ لي أنه من الواقعية أكثر تَشبيهُ مصطلحِ “الله” لدى محمد بمصطلحِ “الأفكار أو المُثُل العُليا” عند أفلاطون و”الصورة” عند أرسطو. وإذا ما وُضِع المستوى الذي وصله التفكير العلميّ في راهننا بعينِ الحُسبان، فسيَكُونُ تَصَوُّر مصطلح “الله” أقرب إلى الحقيقة باعتبارِه يُعادِلُ “اللامادةَ” أو لِنَقُل يساوي مصطلحَ “الطاقة” المألوف أكثر في الكون. فهذا القِسمُ يَصِفُ اللهَ الذي يُقابِلُ الكونَ الخارجَ عن الإنسان. هذا التقابُلُ أو التناظُرُ لكلمةِ الله بوصفِها تعبيراً شاملاً عن الهويةِ المجتمعية، محسومٌ بالنسبةِ لمحمد أيضاً. ومن هنا أَصِلُ إلى التالي: العَمَلُ باسمِ الله ليس اصطلاحاً عبثاً أو دعايةً هباء. بل هي تعبيرٌ عن ممارسةٍ عمليةٍ ذاتِ معنى شاملٍ حقاً. والعَمَلُ باسمِ الله يعني “النضالَ الاجتماعيَّ” بالتأكيد، عندما تَكُونُ الطبيعةُ الاجتماعيةُ موضوعَ الحديثِ على وجهِ الخصوص. ولا يُساوِرُني أيُّ شكٍّ من أنَّ محمداً استخدَمَ المصطلحَ بهذا المعنى. والأهمُّ من ذلك أني لا أَعتَقِدُ بأنَّ هدفَه الأساسيَّ هو غزوُ احتكاراتِ الربحِ في الشرقِ الأوسط (الزراعة، الصناعة، والتجارة). فنضالُه الاجتماعيُّ مثالٌ نموذجيٌّ من ميول الديمقراطيّةِ الاجتماعيّةِ للطبقةِ الوسطى، أو هو ما سَعَيتُ للتعبيرِ عنه بعبارةِ نضالِ “الجمهوريةِ الديمقراطيةِ” التي تَشمَلُ “المجتمعَ الديمقراطيَّ” أيضاً.

ما مِن أَمارةٍ تَدُلُّ على رغبةِ محمد في تأسيسِ مملكةٍ جديدة. كما لا تُوجَدُ أيةُ إشارةٍ إلى أنه رَغِبَ في تأسيسِ سلالة. وقد كانت قوتُه تَكفي لو أنه شاءَ ذلك. هذا وكان بإمكانِه أيضاً إعاقة تأسيس مؤسسةِ الخِلافةِ منذ البداية. لنُفَسِّرْ موقفه في أول جامعِ في المدينةِ المنورة: إذ يَدُورُ النقاشُ هناك حول المشاكل الاجتماعية تماماً. إنه أمرٌ لا تَشوبُه شائبة. فكلُّ واحدٍ من الجماعةِ يَقفُ أو حتى يبقى جالساً وهو يُبَيِّنُ رأيَه، ويُحاسِبُ ويُسائلُ في كافةِ الشؤونِ الاجتماعيةِ الأولية. إنّ تركيبةَ جُموعِ الاجتماعاتِ وآلياتِها ديمقراطيةٌ بلا جدل. إذ يَحقُّ للنساءِ والعبيدِ ولكلِّ قومٍ ومجموعةٍ أثنيةٍ المشاركة فيها والتعبير عن رأيه. فمثلاً، بلال الحبشيُّ عبدٌ أفريقيٌّ أَسوَد. وسَلمانُ الفارسيُّ صَحابِيٌّ فارسيُّ المَنشَأ. بل وحتى أنّ النساءَ يَعقِدن الصلاةَ مع الرجال. واضحٌ أنّ التمييزَ الجنسيَّ والشوفينيةَ القوميةَ لَم يتواجدا في البداية، أي في بدايةِ الظهور. كما لا وجودَ للتمييزِ الطبقيِّ والقَبَلِيّ. وعليه، فالمشارَكةُ الديمقراطيةُ في مستَهَلِّ ظهورِ الإسلامِ حقيقةٌ لا تقبلُ الجدل. علاوةً على أنّ الإداريين والقياديين المرشّحين كانوا يُعَيَّنون في اجتماعاتِ الجوامع الأولى. وتُتَّخَذُ الكثيرُ من القراراتِ في سبيلِ تَجَنُّبِ الجُورِ واللاعدالة.

بالمقدورِ تفسير موضوعِ الغنيمةِ كالتالي: يُمكِنُ القول بكلِّ سهولة: إنّ تأميمَ الاحتكاراتِ حملةٌ ديمقراطيةٌ عادلةٌ إذا لَم تُحَوَّلْ إلى نهبٍ واستغلال. ويمكنُ الإشارة إلى أنَّ هذَين الموضوعَين وحدهما كافيانِ للدلالةِ بوضوحٍ على انفتاحِ الإسلامِ الوليدِ حديثاً على الديمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعية. وبالأصل، فلولا هذه المشاركة الديمقراطية لَما كان الحِراكُ السريعُ صَوبَه بهذا الكَمِّ من القبائلِ والمقهورين ومن عناصرِ الطبقةِ الوسطى أمراً ممكناً. أي أنَّ تنظيمَ محمد لَم يتأسسْ على العنف، بل كان تنظيماً مُطَوَّراً باسم عشقِ الله. وكذا كانت حربُه مُطَوَّرةً باسمِ عشقِ الله. جليٌّ جلاء النهارِ أنّه أُنجِزَت ثورةٌ أيديولوجيةٌ واجتماعيةٌ واقتصاديةٌ وسياسيةٌ شاملة. هذا وأُكِنُّ تقديراً عظيماً لطرازِ محمد في إنجازِ هذه الثورة. إنه يَبسطُ معاييرَ الثوريةِ الحقة: توطيدُ نسيجِ الثورةِ الأيديولوجيِّ بمنوالٍ سليم، ونشرُه بالسلامةِ نفسِها في كافةِ مستوياتِ المجتمع، وتسييرُ ذلك بالإيمانِ والوعيِ الراسخَين لدرجةِ الهَيام. و”حقيقةُ محمد” التي أَفهَمُها أنا، هي كذلك من حيثُ زُبدةِ تعريفِها. وما تَبَقَّى هو كلامٌ فارغٌ بالتعبيرِ العامِّيّ. وإذا لَم تتحَلَّ أشكالُ العبادةِ والذِّكْرِ بهذا المضمون، فلن تَذهَب في معناها أبعدَ من لَغَطٍ جُزاف وثرثرةٍ وحركات لا جدوى منها.

ثمة بعضُ النقاطِ المفتوحةِ للنقد، والتي تَرَدَّدَ محمد أيضاً بشأنِها لدى قيامِه بها. أُولاها؛ أَمرُه بقَتلِ الذكورِ من أبناءِ قبيلةِ بَني قُرَيظة اليهوديةِ إبّانَ معركةِ الخندق، وذلك بسببِ تحالُفِهم مع أهلِ مكة. يَعتَبِرُ اليهودُ هذا الأمرَ أولَ تجربةٍ في “التطهير العرقيّ”. موضوعُ الحديثِ هنا ليس اليهودَ أجمع، بل الذكورُ الراشِدون منهم. فالقبيلةُ المذكورةُ قد تحالفَت مع الطرفِ المضادِّ في معمعةِ حربٍ مصيرية. وحسبَ قناعتي، فعمليةُ التقتيلِ هذه سافرة، وتُشَكِّلُ جانباً سلبياً سوف يُستَثمَرُ ضد الإسلامِ كثيراً فيما بعد. ثانياً؛ تَحويلُه الموقفَ المتردِّدَ بدايةً تجاه ألوهيةِ اللاتِ والمناةِ والعزى إلى حظرٍ وإنكارٍ راديكاليَّين بشكلٍ سافر إزاءَها، مما أدى إلى تمهيدِ الطريقِ أمامَ نظامِ السلطنةِ لاحقاً، والذي سيَعوثُ فساداً في العالَمِ الإسلاميّ. حيث كان بإمكانِ مصطلحِ “الإله الأكثر مرونة” أنْ يساهمَ أكثر في النماءِ التعدديِّ للعالَمِ الإسلاميّ، ولو ليس بقدرِ المسيحية. هذا وبالإمكان الإكثار من الانتقاداتِ الشبيهة. لكنّ ما يهمُّ هنا هو الإدراكُ أنّ الإسلامَ هو أحدُ أعظمِ الحركاتِ الانتقادية، وكذلك الانتباهُ إلى القدرةِ على استخدامِ هذا السلاحِ فيما يَخصُّ القضايا الأوليةِ بأسرعِ ما يُمكن، ولو بعدَ فواتِ الأوانِ كثيراً.

لن أَصوغَ تفسيراً بشأنِ صفاتِ اللهِ التسع وتسعين، نظراً لأنّ موضوعَنا لا يناسبُ ذلك كثيراً. لكن، عليَّ التبيان أولاً أنَّه حتى الصفات التسع والتسعين تلك هي أفضلُ “منهاجِ تَحَوُّلٍ مجتمعيّ”. كما عليَّ الإشارة إلى أنه لا يَختَلِجني أدنى شكّ من أنه، وبقدرِ ما يُعَدُّ اللهُ وصفاتُه التسعُ وتسعون برنامجاً سقفياً لأطولِ مدةٍ ممكنة بالتأكيد، فهما يحتويان أيضاً برنامجاً اجتماعيّاً قصيرَ المدى لتلبيةِ الاحتياجاتِ اليومية. هذا ولا يُساوِرُني الرَّيبُ إطلاقاً من أنَّ معناه لدى محمد أيضاً يَسيرُ في هذه الوِجهة بكلِّ تأكيد. الأمرُ المؤسِفُ والمُؤلِمُ للغاية هو أنَّه بعد ظهورِ شخصيةٍ تاريخيةٍ مثل محمد، تَمَكَّنَ المُنحَطّون والسُّفَهاء، بدءاً بأسفلِ الخَوَنَةِ إلى شتى المُنافِقين والمُرائين، من الاستمرارِ بزيفِهم الأكبر تحت اسمِ “الإسلام” حتى يومِنا الحاضرِ بمهارةٍ ودهاء. هذه هي “الحادثةُ” المأساويةُ التي ينبغي فَكّ طلاسمِها بكلِّ تأكيد.

ترتيبِ الظواهرِ والفتراتِ التاريخيةِ الإسلاميةِ المهمة، وإضفاءِ المعنى عليها

1- يَفرضُ عهدُ الخُلَفاءِ الراشدين حضورَه بوتيرةٍ عُليا مع إعدادِ القرآنِ وجمعِ الأحاديثِ النبويةِ والاستمرارِ بالفتوحات. لا يُوجَدُ تَصَدُّعٌ جديٌّ في الإسلامِ آنذاك. وأرستقراطيةُ مكةَ القديمة لا تمتَلِكُ القوةَ بعدُ لإنجازِ ثورتِها المضادة أو تحقيق وحَملتِها. وعدمُ كَونِ عليّ الخليفةَ الأولَ هو مثارُ جَدَلٍ سيحتدمُ مع الزمن. ما مِن عَلامةٍ تَدُلُّ على السلطنةِ بَعد. بل يَسُودُ عهدٌ أدنى إلى الجمهوريةِ والديمقراطية. فحتى عام 650م كان قد دُحِرَ البيزنطيون إلى ما وراء جبالِ طوروس، وانتهى عهدُ السلالةِ الساسانية، ودُكَّت دعائمُ الإمبراطورية. وفي الفترةِ ما بين أعوام 650– 660م يَحتَدُّ التنافُسُ بين عليّ ومعاوية وعثمان . ويُقتَلُ عثمان وعليّ. لا تَكتَفي أرستقراطيةُ قُرَيش متمثلةً في شخصِ معاوية بالثأرِ من الإسلامِ الثوريّ، بل وتؤسس أيضاً نظامَ الخِلافةِ الجديدَ بأقصى سرعة، مُتَّخِذةً الشامَ مركزاً. وكأنّ الإمبراطوريةَ الساسانيةَ لا تزالُ مستمرةً سُلالةً وطليعةً مقتدرة، ولكن بشكلٍ مختلف. فالبيروقراطيةُ الجديدةُ مُعَدَّةٌ أصلاً من البيروقراطيةِ الإيرانيةِ القديمة. أي أنَّ الإسلامَ مُصانٌ ظاهرياً على صعيدِ الاسم، إلا أنّ خيانةً عظمى قد اعتَرَت جوهرَه. وفي عامِ 681م ستَكُونُ حركةُ الثأرِ المؤلِمةُ قد اكتَمَلَت في مجزرةِ كربلاء المأساويةِ بإبادةِ الأعضاءِ الباقين من أسرةِ محمد مُجَسَّدةً في شخصِ حسين، دون تفريقٍ بين امرأةٍ أو طفل. وما يتَبَقّى بعد ذلك حسب رأيي، ليس الإسلام، بل هو “الإسلامُ المضاد”.

لن يتحلى شرحُ أيةِ حركةٍ اجتماعيةٍ مُنجَزَةٍ أو مُعاشَةٍ باسمِ الإسلامِ على مدارِ تاريخِه بالمعنى السليم، ما لَم يُفَسَّرْ موضوعُ الإسلامِ المضادِّ بشفافية. فقد استُحدِثَت العديدُ من التقاليدِ والطرائقِ باسمِ الإسلام. بل ونُظِّمَت “الطريقةُ العَلَوِيَّةُ” و”الطريقةُ الشيعيةُ” باسمِ أهلِ البيت. لكنّ جميعَها لن تستطيعَ زَعزَعةَ الإسلامِ المضادِّ المسيطِر. فالإسلامُ المضادُّ هو أساساً حركةُ الإرفاق بنظامِ المدنيةِ المركزيةِ التقليديّةِ في الشرقِ الأوسط. إنه يَعني إطراءَ التغييرِ على الإسلامِ الثوريِّ والديمقراطيِّ الذي لم يتحولْ تماماً إلى دولةٍ وظلَّ كنوعٍ من الجمهوريةِ المجتمعية؛ وتصييرَه فترةً تاريخيةً جديدةً وأحدَ ظواهرِ المدنيةِ التقليديةِ المُعَمِّرةِ ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة تأسيساً على خيانةِ قِيَمِه الأساسيةِ المذكورة. وسيلعب العباسيون دورَهم كإحدى المحطاتِ المهمةِ لهكذا نوعٍ من الإسلامِ المضاد. إذ سيتمكنون مِن تحويلِ الإسلامِ المضادِّ إلى أكبر قوةٍ مهيمنةٍ هي في الشرقِ الأوسط، حتى وإنْ ليس بقدرِ السلالةِ الأموية. فهذه السلالةُ القائمةُ في الفترةِ ما بين أعوام 750– 1250م تعني ضرباً من بابل جديدة. فبغدادُ سوف تُشادُ في عامِ 760م كبابل جديدةٍ وكعاصمة. هذا وثمة حركةٌ فلسفيةٌ ولاهوتيةٌ إسلاميةٌ ازدَهَرَت في هذه المرحلةِ دُونَ بلوغِها النتيجةَ النهائية. فقد دارَ الجدلُ حول العقلِ الحر. وكلٌّ من الكندي ، الفارابي ، ابن الرازي ، جابر بن حيان ، ابن سينا ، وابن رشد شخصياتٌ مهمةٌ فيها. فالجدالاتُ الدائرةُ حولَ الفلسفةِ في عهدِهم (ما بين أعوام 800– 1200م تقريباً) أرقى بكثيرٍ جداً مما كانت عليه في أوروبا. كما أنّ الشرقَ الأوسطَ كان مُتَقَدِّماً حينها من حيث المُنجَزاتِ العلميةِ أيضاً.

تُعَدُّ نهايةُ القرنِ الثاني عشر منعطفاً حَرِجاً، سواء في تاريخِ المدنيةِ المهيمنةِ في الشرقِ الأوسط، أو مِن حيث كَونِ الإسلامِ الاسمَ الأخيرَ لهذه الهيمنة. وقَدَرُ الشرقِ الأوسطِ والإسلامِ متعلقٌ بنجاحِهما أو فشلِهما في تَجاوُزِ هذا المنعطف. بالمقدورِ تقييم الفترةِ الممتدةِ حتى هذا المنعطفِ من تاريخِ الإسلامِ بالإسلامِ العربيّ. والإسلامُ العربيُّ يُمَثِّلُ الإسلامَ المضادّ، لا الإسلامَ الثوريّ. حيث نَجَحَت الأرستقراطيةُ القَبَلِيَّةُ في تنظيمِ ذاتِها كقوةٍ مدنية، وفي إنشاءِ هيمنتِها الإقليمية. الاسمُ الآخَرُ لهذا الإسلامِ هو “الإسلامُ السُّنِّيّ”. والمعنى الأتيمولوجيُّ للإسلامِ السُّنِّيِّ هو الإسلامُ التقليديُّ واليمينيُّ والأرستقراطيّ. وهو يُذَكِّرُ بمرحلةِ قَبُولِ المسيحيةِ أيديولوجيةً رسميةً في روما الشرقية (بيزنطة) بعد مرورِ ثلاثةِ قرونٍ على ولادةِ المسيحية. الفارقُ الذي يُمَيِّزُ الإسلامَ هو تَحَقُّقُ هذه المرحلةِ بسرعة. حيث أنها فترةٌ تُقارِبُ الثلاثين عام، لا ثلاثةَ قرون.

الالتحامُ مع المدنيةِ مستحيلٌ بطبيعةِ الحال، دون حصولِ انقسامٍ راديكاليّ. وقد شُوهِدَ هذا السياقُ في الإسلامِ بنحوٍ واسع، كما الحالُ في المسيحيةِ أيضاً. فالمقهورون من القبائلِ سيَرَون تدريجياً أنهم تَعَرَّضوا للخيانة، وسيَنعَكِفون بالتالي على حربٍ داخليةٍ جذريةٍ للغاية تجاه الأرستقراطيةِ القَبَلِيَّةِ التي تُشَكِّلُ قوةَ السلطة. ومثالُ ذلك الأولُ هو طائفةُ “الخوارج”. إنها أولُ أكبرِ انقسامٍ وتَجَزُّؤٍ دخَلَ حيزَ الممارسةِ كَرَدِّ فِعلٍ على تناقُضِ معاوية– عليّ. وجميعُ أعضائِها من البدو الذين كانوا مُغتاظين أشدَّ اغتياظٍ من عجزِهم عن نيلِ نصيبِهم مما وُعِدوا به. فرغمَ أنهم مَن بدأَ بشنِّ الحرب، إلا أنّ الشريحةَ المُنساقةَ وراءَ السلالةِ الأرستقراطيةِ العُليا كانت قد سَلَبَتها نِعَمَها. فارتُكِبَت الممارساتُ الدمويةُ المروِّعة، وكان علي ضحيةَ هذه المرحلة. في الحقيقة، لقد خَطَّطَ الخوارجُ لاغتيالِ الأشخاصِ الثلاثةِ القائمين على حربِ السلطة (علي، معاوية، وعَمرُو بن العاص). لكنّ الأخيرَين نَفَذوا من ذلك بمحضِ صدفة. طائفةُ الخوارجِ مثيرةٌ جداً للأنظارِ بجانبِها المُناهِضِ للمدنية. ولكن، لَم يتمّ طرحُ شروحٍ موضوعيةٍ بصددِها بسببِ التشويه المُرَكَّزِ بحَقِّها. من الواضحِ أنّ الخوارجَ يُمَثِّلون الشريحةَ الكادحة الأكثر بؤساً ضمن القبائل. وبالمستطاعِ القول أنّهم خَطَّطوا ونَفَّذوا تلك العمليات، كَرَدِّ فعلٍ على فقدانِ الديمقراطيةِ البدائيةِ والمشاركةِ اللتين كانتا قائمتَين في مَطلعِ الإسلام، وعلى سيادةِ تَطَوُّرٍ في منحى التحوُّلِ إلى سلطةٍ ودولة. لذا، فأهميتُها التاريخيةُ عظيمةٌ من حيثُ أنها مُؤَشِّرٌ بالغُ الأهميةِ على تناقُضِ الديمقراطيةِ والسلطةِ في بُنيةِ الإسلام.

وكما شُوهِدَت أمثلةُ ذلك بكثرةٍ في التاريخ، فالافتقارُ للقيادةِ الأيديولوجيةِ والتنظيميةِ قد جَلَبَ معه تَهَمُّشَهم وانصهارَهم في بوتقةِ مصالحِ قوى السلطة. فعائلةُ محمد المسماةُ بأهلِ البيتِ لَم تَستَطِع تقويمَ شوكتِها ثانيةً بَعدَ فاجعةِ الكربلاء. كما أنَّ طائفةَ الاثنَي عشرية والطائفتَين الإسماعيليةَ والفاطميةَ أيضاً قد عَجِزَت جميعُاً عن ثَنيِ الإسلامِ السُّنِّيِّ عن أطماعِه في السلطةِ رغمَ شَقِّها طريقَها باسمِ “أهل البيت”. وهذا التيارُ الذي سعى إلى تعزيزِ شأنِه في إيران والأناضولِ وأفريقيا الشماليةِ على الأكثر، كان بعيداً عن تمثيلِ الإسلامِ الثوريّ رغمَ تشييدِه صرحَ بضعةِ دولٍ قصيرةِ الأجَل. في حين أنّ فروعَه الإيرانيةَ نَجَحَت في مطلعِ القرنِ السادس عشر في التحوُّلِ إلى قوةِ المدنيةِ الرسميةِ تحت اسم “الشيعة”. وإسلامُ هذه الدولةِ كان انحرافاً يمينياً ضمن أهلِ البيت، كما هي حالُ الدولةِ الفاطمية في أفريقيا الشمالية. أما العَلَوِيّون المقهورون وأمثالُهم من القرامطة والمرابطين والموالين لحَسَن الصَّبّاح ، فباتوا مُقاوِمين راديكاليين، وواظَبوا على التمردِ في وجهِ السلطات.

2- كانت السلالاتُ الأمويةُ والعباسيةُ قد أدت دورَها التاريخيّ، وذلك بتحويلِ أرستقراطيةِ القبائلِ العربيةِ إلى سلطة، وتصييرِها أنواعاً شتى من الدول. وبهذه الطريقةِ كانت قد امتَصَّت الطاقةَ الداخليةَ للنظامِ القَبَلِيِّ ذي التقاليدِ المُعَمِّرةِ آلافَ السنين. والمُتَبَقّون من العربِ اكتَسَبوا معناهم مُجَدَّداً كصنفٍ تاريخيٍّ على شكلِ “العرب البدو”. ويُمكِنُ تعريف هؤلاء على أنهم الشرائحُ الاجتماعيةُ المستقرةُ وشبهُ المستقرةِ من فقراءِ ومَقهوري القبائلِ المُؤَسلِمة، تماماً كما الانقسامُ الذي شَهِدَه تركمانُ الأتراكِ وكرمانجُ الكردِ بَعدَ اعتناقِهم الإسلام. ويُعدُّ هذا الانقسامُ تمايزاً وتَفَكُّكاً اجتماعيّاً عالي الأهميةِ وأهمَّ حِراكٍ طبقيٍّ في تاريخِ الشرقِ الأوسط. إذ سيَبقَون عموماً معارِضين لأرستقراطيةِ القبيلةِ المتحولةِ إلى سلطة، وسيَجهَدون لعيشِ الإسلامِ الثوريِّ كغطاءٍ أيديولوجيٍّ على شكلِ طرائقَ ومذاهبَ مختلفة، وعلى رأسها العَلَوِيّة.

نَجَحَ التيارُ السُّنِّيُّ العربيُّ كإسلامٍ مضادٍّ في إخراجِ العربِ من حالةِ مجموعاتٍ قَبَلِيَّةٍ متناثرة، والانتقالِ بهم إلى حالةِ القوم (القوم النجيب). كما حَمَلَ معه دوماً نزعةً قَبَلِيَّةً شوفينيةً ومهيمنة. أي أنه كان ضرباً من شكلِ الفاشيةِ البدئيةِ للإسلاموية. والقوى الراديكاليةُ للإسلامويةِ اليمينيةِ الراهنة (الإسلامُ السَّلَفِيُّ المعاصر) تؤيِّدُ هذه الحقيقة. هذا وطالَما شوهِدت حوداث مماثلةٌ في المسيحيةِ والموسويةِ أيضاً. لقد كان الإسلامُ العربيُّ أمام خياراتٍ تاريخيةٍ لدى استيلائِه على احتكاراتِ السلطةِ السياسيةِ للمدنية. فكانت الفتوحاتُ العسكريةُ الخَيارَ الأول. وهي تَرتكزُ إلى إحكامِ القبضةِ على التراكماتِ الاجتماعيةِ لرُؤيَتِها إياها غنيمة. وقد كان موضوعُ الغنيمةِ رائجاً بما فيه الكفاية في تلك الفترةِ ضمن مجتمعِ الشرقِ الأوسط. إذ كانت تُجبى الضرائبُ وتُؤخَذُ الجِزياتُ المتثاقلةُ على التوالي من المسيحيين والموسويين والشرائحِ الأخرى المسماةِ بالكُفّار، وكان يُلجَأ إلى “الغنائم” بالسَّطوِ على التراكماتِ الاجتماعية أثناءَ الحرب. أما الضرائبُ المأخوذةُ من الشعبِ المسلم، فكانت مرتبطةً بالنظامِ العُشرِيّ مما يُؤخَذُ من فائضِ الإنتاجِ أو ما شابهه من المواردِ السنوية. إنه ليس خَياراً قَيِّماً كثيراً، بالرغمِ من محاولةِ سمير أمين في عرضِه كتصنيفٍ ممنهجٍ على شكلِ “المغتصِب المتطفِّل”. بل هو تطبيقٌ عامٌّ للمدنية.

الخَيارُ الثاني كان الاحتكاريةَ التجارية. بالإمكانِ القول: إنه تمَّ عيشُ مرحلةٍ جديةٍ في هذا المضمار. ذلك أنَّ قِسماً مهماً من الأشرافِ التقليديين كانوا تَعَرَّفوا أصلاً على التجارةِ مِن قَبل (كانت الأرستقراطيةُ حتى في مكة قائمةً على أساسٍ تجاريّ). لَم تَكُن الأجواءُ الجيوبيولوجيةُ في بلادِ العربِ صالحةً كثيراً للاحتكاريةِ الزراعيّة. وتربيةُ الحيوانِ أيضاً كانت محدودة، نظراً لطابعِها الصحراويّ. كما كانت إمكانياتُ الربحِ قد جَعَلَت التجارةَ احتكاراً ربحياً مهماً بسببِ التجارةِ لمسافاتٍ طويلة. فالشام، حلب، البَصرة ، القاهرة، الطائف ، مكة، القَيرَوان ، سَمَرقَند ، بُخارى ، غزنة ، هرات ، والعاصمة بغداد أيضاً بشكلٍ خاص؛ جميعُها كانت قد وَلَجَت سياقَ النماءِ كمراكزَ تجاريةٍ جديدةٍ ومهمة. كانت تتحقق ثورةٌ من “المدائنيةِ والتجارة” أرقى وأسبَقُ بكثير مما في أوروبا.

الفترةُ فيما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر للميلاد هي في الوقتِ عينِه مرحلةُ “ثورةِ الإسلامِ في المدينةِ والتجارة”. في حين أنَّه لَم يَكُ قد أُعيدَ تنظيمُ الربحِ مُجَدَّداً في الاحتكارَين الزراعيِّ والصناعيّ، فبَقِيا محدودَين. أي أنَّ الحملةَ الثوريةَ نفسَها لَم تَكُن متَحَقِّقةً في الزراعةِ والصناعة. والنقطةُ الأكثر حَرجاً بالنسبةِ للإسلامِ قد تَعَقَّدت حول هذا الشأن. لِمَ لَمْ يُشرَعْ بحملةٍ مُثمِرةٍ في الزراعةِ والصناعة؟ في حقيقةِ الأمر، كان ثمة تراكمٌ في كِلا الميدانَين في الشرقِ الأوسط. فأنهُرُ النيلِ ودجلة والفرات والبينجاب لوحدِها كانت تَمنحُ المياهَ والأراضي الخصيبَةَ اللازمةَ للثورةِ الزراعية. كما وكانت الثوراتُ الزراعيةُ الأولى موجودةً في أساسِ المدنيتَين السومريةِ والمصرية. فضلاً عن أنّ الثورةَ الزراعيةَ النيوليتيةَ المُعَمِّرةَ لآلافِ السنين كانت لا تزالُ قائمة. أي، كان ثمة مجتمعٌ قرويٌّ– زراعيٌّ وطيدٌ للغاية. كما كانت الحِرفةُ والصناعةُ تتميزان بتراكُماتِ التاريخِ الأطولِ أَمَداً (أربعة آلاف وخمسمئة عام على وجهِ التقريب) ارتباطاً بتاريخِ المدينة. كما أنَّ الأرضيةَ الفلسفيةَ والعلميةَ اللازمةَ كانت قد تحَقَّقَت عن طريق الثورة نصف النهضوية، وخاصةً في عهدِ العباسيين. أي، كان بالمقدورِ وبكلِّ يُسرٍ إنجازُ ثورةٍ زراعيةٍ وصناعيةٍ أرقى بكثير مما في أوروبا، لو كان أُريدَ ذلك.

التفسيرُ الأصحُّ حسبَ قناعتي هو البحثُ في نمطِ تراكُمِ الربحِ عن الدافعِ الأساسيِّ وراءَ عدمِ تحقيقِ هذه الثورة. فالنظامُ كان قادراً على مُراكمةٍ الربحِ الأعظميِّ بأسلوبِ التجارةِ والغنيمة، حتى دونَ إنجازِ الثورةِ في مجالَي الزراعةِ والصناعة. إذ كانت غنائمُ السلطةِ والحروبِ (بالاعتداءِ والتَطَفُّل) تتبدى بنحوٍ أكثرَ جاذبيةً وعطاء، بحيث تَكادُ جميعُ أصقاعِ العالَمِ المستقرةِ، فيما خَلا الصين، تُصَيَّرُ موضوعَ غنيمةٍ وتجارة. و”فَتحُ العالَمِ” كان يَمنحُ الفُرصةَ لذلك. هكذا كانت الجيوشُ والحروبُ تتحولُ إلى تنظيماتِ وممارساتِ الاحتكاراتِ الربحيةِ الأكثر عطاء. بَيْدَ أنَّ احتكاراتِ إنكلترا وهولندا، والتي تُعَدُّ القوةَ الرياديةَ للثورةِ الزراعيةِ والصناعيةِ في أوروبا، كانت قد وَجَدَت الحلَّ في إنجازِ حملاتِها الزراعيةِ والصناعيةِ على التوالي، بُغيةَ النفاذِ من ضائقاتِها الخانقةِ جداً حصيلةَ التطويقِ المُطَبَّقِ عليها من قِبَلِ إسبانيا وفرنسا والبابوية. وإلاّ، فما كان مِن بُدٍّ لانحلالِها واستعمارِها من قِبَلِ القوى المُحاصِرةِ لها. أما احتكارُ السلطةِ الشرقِ أوسطية، فما كان يُعاني من هكذا إشكال. إذ كان للهيمنةِ وزنُها المتكافئُ في كلِّ الأطراف. كما لَم تَكن تتواجدُ الكثيرُ من القوى المُنساقةِ وراءَ احتكارٍ ربحيٍّ تجاه هذه الهيمنةِ خصيصاً. أما الأقوامُ المسيحية، فرغم نِيَّتِها في إنجازِ هكذا ثورة (الأرمن والآشوريون والإغريقُ كانوا مُرَشَّحين لذلك)، إلا أنَّ فُرصتَها في ذلك كانت معدومةً بسببِ بيزنطة التي كانت قوةً سائدةً ونافذةً آنذاك. كما كان الإسلامُ قد قَطَعَ الطريقَ عليها أصلاً. بالتالي، كان الجيشُ بفنِّه القتاليِّ لا يزال في وضعٍ يُخَوِّلُه للاستمرارِ بدورِه كأداةِ ربحٍ هي الأكفأ والأهمّ باعتبارِه احتكارَ السلطة. فنصرٌ واحدٌ كان يَكفي لتَحويلِ بلدٍ أو مجتمعٍ ما إلى ميدانِ غنائم. والمواردُ التي يُحارَبُ لأجلِها كانت لا تتوانى عن التعاظُمِ كالتيهور.